成都书语的蓝玉华围绕“深度陪伴型小社群”的阅读推广实践展开分享。成都书语主要服务川渝地区,以“终身阅读的起点陪伴”为口号(slogan),工作分为社区与学校两大板块,本次聚焦学校板块的教师社群运营。她结合近三年服务川渝地区教师的经验,从三类教师社群(城区公立中小学教师群、城区某所公立小学同校教师群、县域公立小学教师群)的实际观察出发,详细介绍了社群成员的筛选标准、教师在社群中的核心行动、成都书语“逐步退出的陪伴者”角色定位,以及小社群“小而美、同频共振、社群共建、动态发展”的运营标准,最终阐述小社群对撬动阅读推广力量的关键价值,为教师社群运营提供实践参考。

“我们是‘逐步退出的陪伴者’,从一开始就没想过做社群的领导者,而是随着社群发展慢慢退出。”

——成都书语蓝玉华

一、成都书语与深度陪伴型小社群定位

首先我先给大家介绍一下成都书语。

成都书语最主要的服务区域是川渝地区,大家看到的“终身阅读的起点陪伴”,是书语的slogan。今天谈到教师社群实践,我们核心围绕“终身阅读”和“陪伴”两个点展开。无论是服务老师还是学生,我们都先设想终身阅读者应有的状态与场景,再以此设计项目行动,而陪伴是我们始终采用的方式。

我今天想分享的是一种稍显不同的社群类型——深度陪伴型小社群。这类社群是我们近三年多来才开始的实践,接下来会基于三类教师群体的社群观察与整理,和大家具体分享。

二、核心服务对象:三类教师社群

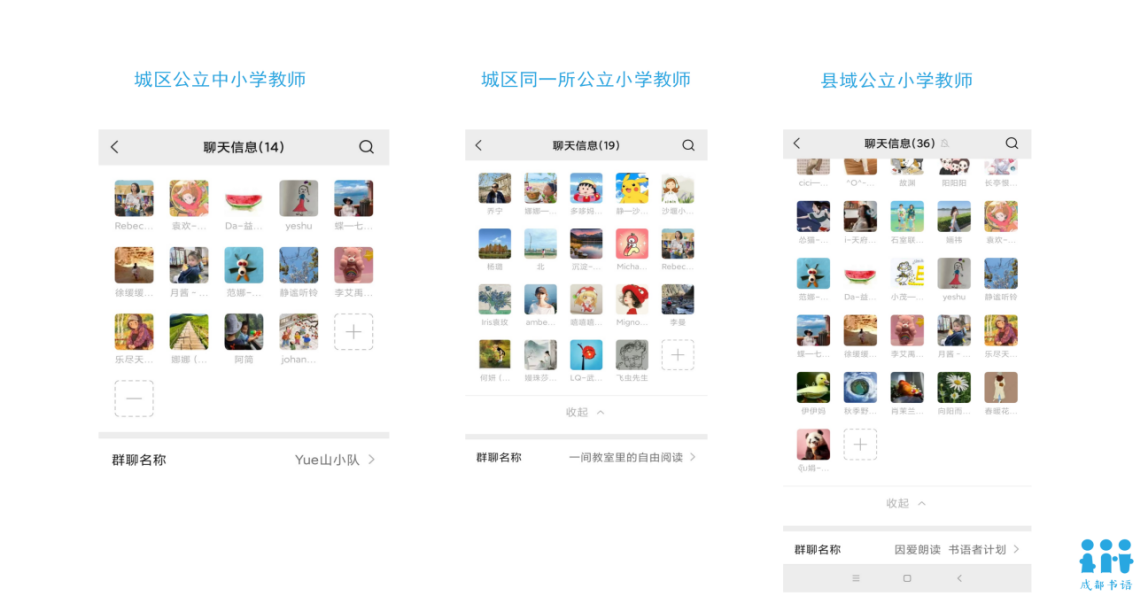

大家现在看到的这三个社群,对应的是成都书语在学校板块的核心服务对象。成都书语的工作主要分为社区和学校两大板块,学校板块聚焦服务川渝地区城市与县域公立学校的老师,这三个社群基本涵盖了我们服务的主要教师群体:

第一个群成员来自城区不同公立中小学的教师,其中两位来自重庆,其余均为成都城区教师,且每个学校仅1名老师。这意味着他们在学校初期推进阅读工作时,往往处于相对孤独的状态,很难找到同伴。

第二个群成员来自城区某所公立小学同校的教师,群内老师都来自同一所学校。前两类社群我们会提供较多线下支持,至少每月能组织一次见面交流。

第三个群成员来自县域公立小学教师,这类社群以线上支持为主,线下见面机会较少,一年大概只有一两次,除非项目专员前往项目地。

三、社群成员筛选:以“意愿”为核心标准

接下来我会围绕这三个社群的观察展开分享。首先想和大家说说,什么样的老师会加入我们的社群。核心是“意愿大于能力”:老师不一定有专业的阅读推广能力或丰富经验,但必须有主动推动阅读的意愿,且认同阅读的重要性——即便他们可能暂时不清楚阅读重要性的具体体现,或不知道该如何开展阅读工作。这里的“意愿”标准很明确:愿意主动在自己班级推动阅读,并愿意为此投入时间和精力,从课程中专门安排阅读相关内容,而非“尽量找时间”。我们认为,这样的老师聚集在一起,社群才有机会实现共创,碰撞出更多火花。

四、教师在社群中的行动:做中学,学中做

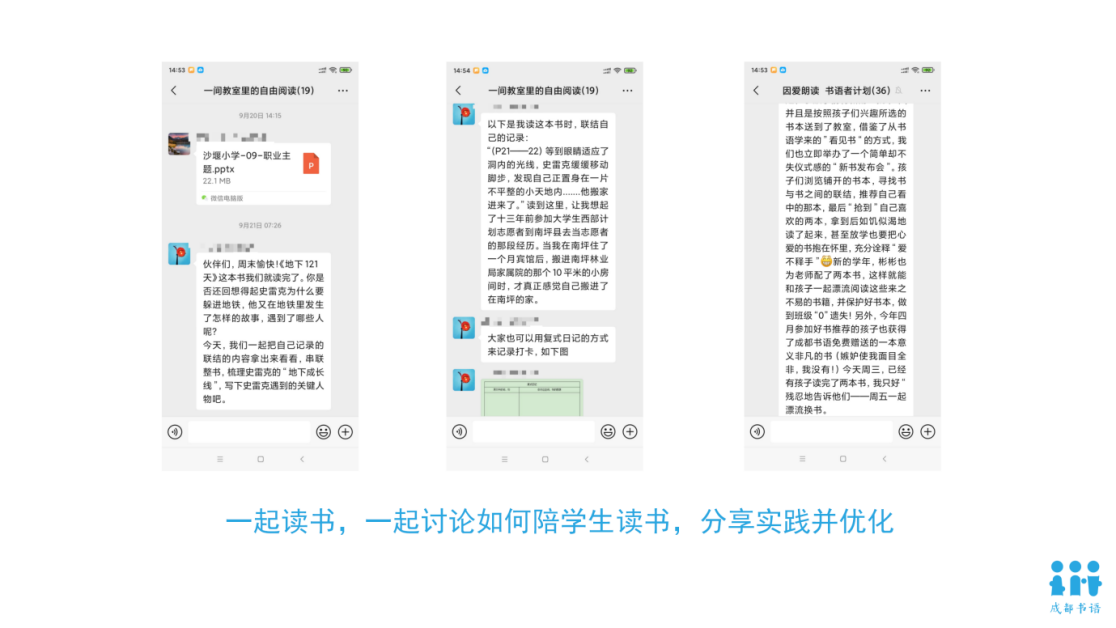

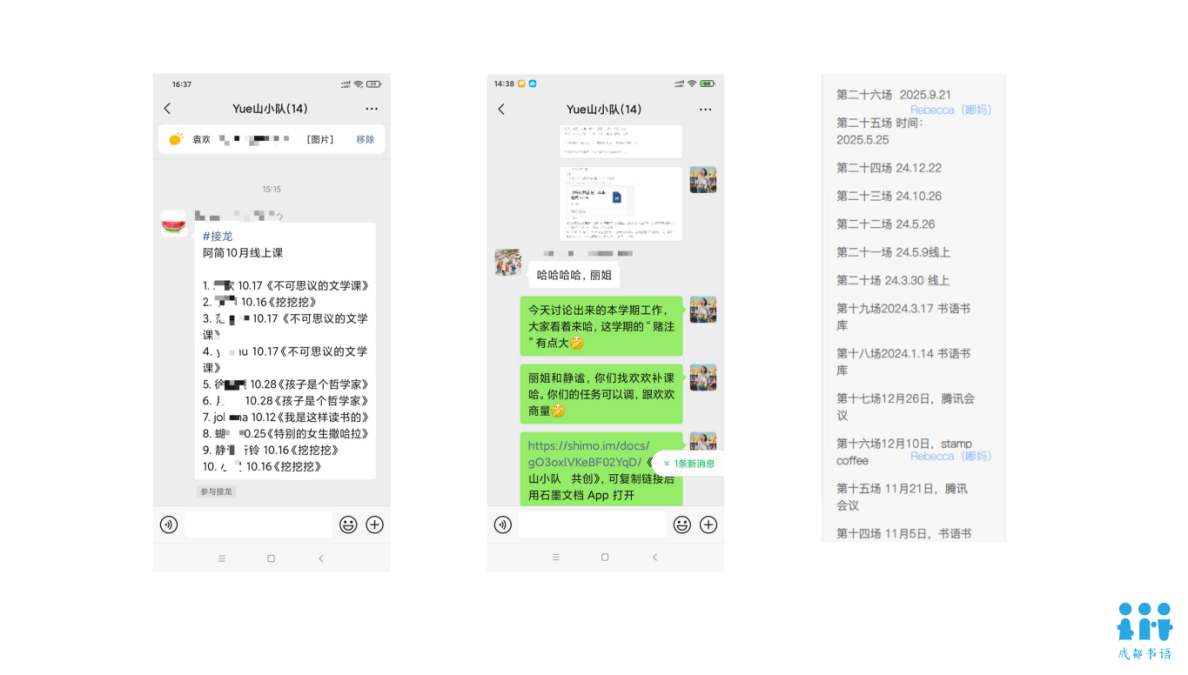

老师们加入社群后,主要做三件事:自己读、陪伴孩子读、共创实践。初期大家可能都缺乏经验,但会边做边探索:一起确定要读的书籍、讨论班级阅读活动方案并细化,方案落地后再回社群分享效果、优化调整,每一步都会得到来自孩子和社群的反馈。比如群里的老师会主动认领领读任务,带着其他老师共读(非面向孩子的阅读);在班级实践阅读活动后,也会在群里分享活动方案,其他老师觉得方案可行,就会借鉴实施。

同时,老师们还会主动输出经验:寒暑假的教师共学活动,就是他们分享实践经验的平台,会带领工作坊;城区的老师还会带着自己的实践经验,前往县域学校提供服务。有次活动仅开放3个名额,几分钟就被老师们“抢空”,大家参与的积极性很高。此外,老师们还会整理书语的资源,在活动现场分享使用方法,或通过文字形式输出经验。

大家现在看到的,是来自不同学校(每校1名老师)的教师群体组成的“Yue山小队”。他们后来还专门建了一个叫“300字或十块钱”的群:要求每周写一篇与阅读相关的300字文章,没完成就要交10块钱“罚款”。这些罚款由群内自主管理,用来给坚持完成任务的老师买书,以此鼓励大家书写。目前他们在书语公众号已发布97篇文章,实际输出的内容更多,还有一些转载或未分类的文章。

总的来说,社群里的老师核心做三件事:自己阅读、陪伴孩子阅读、通过工作坊或文字,把实践经验分享给更多老师,进而陪伴更多老师开展阅读工作。

五、成都书语的角色:逐步退出的陪伴者

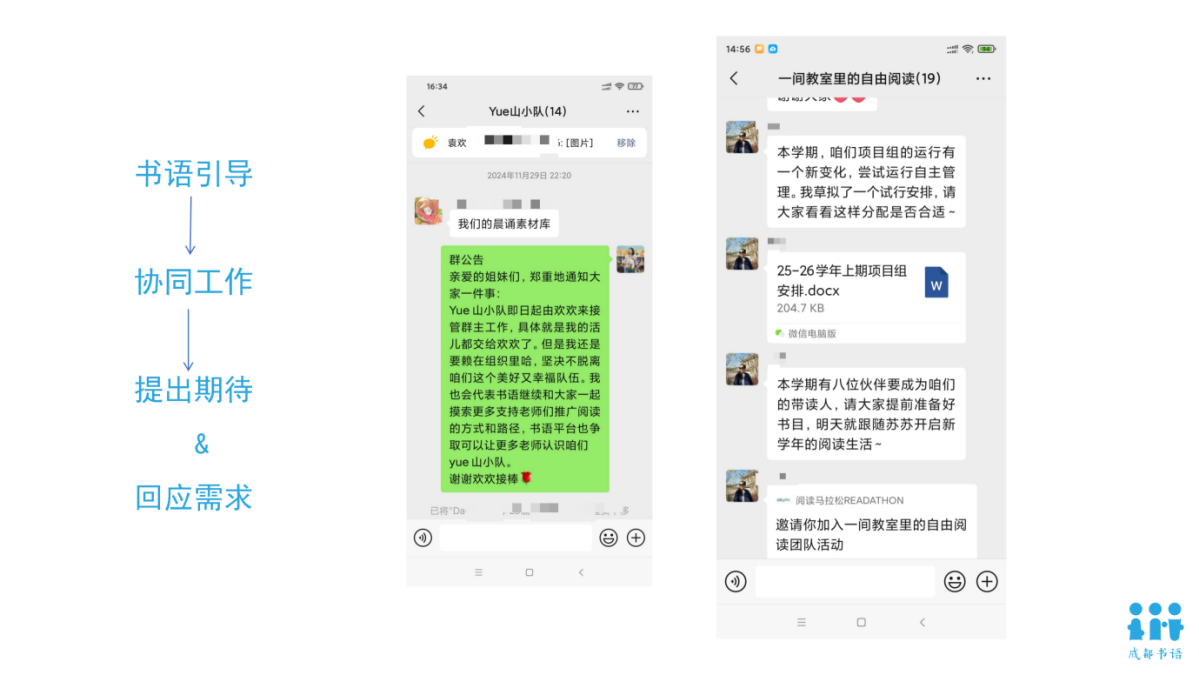

(一)初期:引导与情感支持者

那成都书语在社群里扮演什么角色呢?我们是“逐步退出的陪伴者”,从一开始就没想过做社群的领导者,而是随着社群发展慢慢退出。初期组建社群时,我们更多是引导者,聚焦给老师提供情感支持和观察反馈——无论是线上交流还是线下聚会,都会及时反馈他们在阅读工作中的有效进展,鼓励的同时也一起探索下一步行动。有老师说“我的职业幸福感都是在这里找到的”,因为他们在学校独自推进阅读时很孤独,而在社群里能找到同伴,还有书语的支持,所以愿意一直做下去。

(二)中期:日常捕捉需求与资源匹配者

老师们的需求一般不是通过正式调查获取到的,而是在日常对话中捕捉到的,通常是老师们期待的更“实用”的需求:比如老师说“想了解某个主题”“想学习某项技能”,我们就会针对性地匹配资源、组织相关活动,活动成果再由老师们复制推广。虽然每个社群只有十多人,但我们会在群里寻找能接替书语工作人员的“负责人”,慢慢陪伴他成长为社群的“主持人”,之后我们就逐步退出。比如Yue山小队2022年成立,2024年我们就正式退出了,现在我在群里只是普通参与者,而非引导者。

(三)后期:社群自主管理的培育与支持者

再比如“一间教室里的自由阅读”社群(同校教师群),初期由我们对接一位核心老师,这学期这位老师开始把任务拆分成小块,让每位老师负责一个板块,社群变成了协同工作模式。其实从社群创建之初,就强调“人人有工作”,只是初期由书语工作团队统筹,后来逐渐过渡到老师自主负责。到后期,我们主要做两件事:一是提出期待,比如今年开学第一次聚会,我们希望老师们为寒假教师共学准备分享内容,他们就会开始梳理实践、设计活动;二是回应需求,比如为老师们提供书语创始人阿简的线上免费课程。

大家看到的截图,是社群的线下聚会记录。像Yue山小队已经举办了26次线下聚会,现在我更多是做记录工作,很多时候即使我不在场,老师们也能自主完成聚会、做好记录并明确后续计划,我看到记录里的需求后,再针对性回应。还有社群的老师给自己立了小目标:这学期每人打磨一堂可参赛的阅读课,我在群里更像是“推动者”,会时不时询问课程准备情况,提供必要帮助。

六、深度陪伴型小社群的运营标准

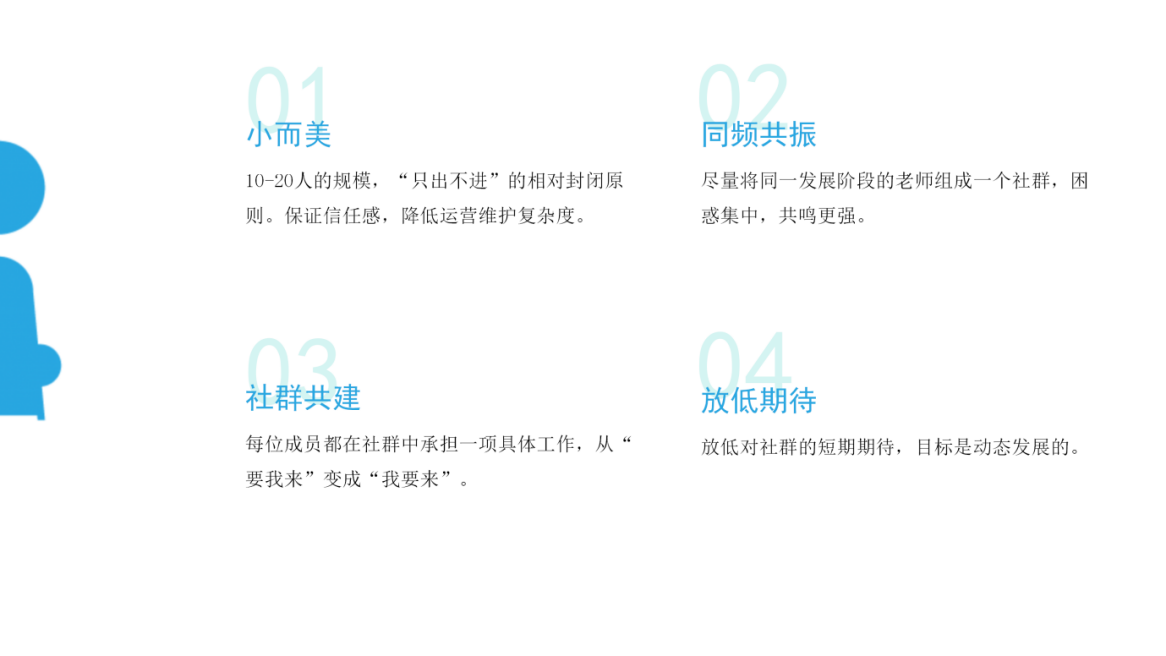

总结下来,这类小社群的运营遵循四个标准:

规模小且封闭:每个群10~20人,只出不进。这样能降低运营复杂度,避免新旧成员交替带来的信任重建问题,也能让老师们更快成为互相支持的朋友,持续推进阅读工作。

同发展阶段组队:分组主要参考老师的阅读推广实践经验和过往工作类型。处于同一阶段的老师,遇到的问题和困惑更集中,更容易产生共鸣、协同行动。比如组建Yue山小队时,我们选的是阅读推广专业能力较强的老师;上个月新建的“悦xiang小队”,则特意劝退了2名经验特别丰富的老师——避免经验丰富的老师占据主导,影响其他老师共创和发挥主体性的空间。

社群共建:从社群初期就让老师们承担具体工作,比如线下聚会的主持人、记录员、摄影师,线上讨论的主持人等,大家自主认领。到后期,老师们会主动发起“小任务”,比如Yue山小队只有11人,却会自发组成3~4人的小小组,推进自己关注的议题,成果再共享到社群,供大家借鉴实践。

放低期待,动态发展:初期做小社群时,我的期待很简单——聚集一群人,持续分享经验、推进阅读实践即可。后来发现老师们实践效果很好,就给他们提供教师共学工作坊的带领机会;再后来意识到文字输出能形成资料库,供无法参与共学的老师参考,就鼓励大家书写;现在老师们开始主动探讨“服务更多老师和孩子”的课题,这些课题不追求学校课题的申报效益,而是聚焦实际价值。整个过程没有预设“天花板”,目标随着社群发展自然延伸,不会给老师们过高压力。

七、为何聚焦小社群:撬动更多阅读推广力量

最后想说说为什么要做这类小社群。我们其实也有几百人的教师群,会在群里分享资源、互动,但发现“老师之间的互动”比“我们和老师的互动”更有效。这些小社群的老师,同时也是大群里的活跃分子:有活动时会主动推广、参与实践,最终让孩子受益;筹款时会分享自己班级的筹款经验,带动其他老师。所以小社群能撬动更多人参与阅读推广,比单纯维护大群的效果更好。目前除了复制Yue山小队模式,我们还计划通过线上共读,用小群模式服务更多外地老师,核心还是希望通过小社群撬动更多力量。

我的分享就到这里,谢谢大家。

伙伴交流与讨论

瀞心悦读薛登:

谢谢分享!我印象深刻的有两点:第一是“意愿优先”——之前我和冯蕾的分享中,都提到过社群成员的“意愿”很重要,但成都书语把“意愿”放在首要位置,这个信号更明确,只有有意愿的老师,才会主动参与社群、推进阅读工作;第二是“鼓励书写”——在我的工作中发现,很多老师能在社群里交流专业话题,但输出能力较弱,而鼓励书写不仅是阅读后的记录,更是对社群经验的总结,能把好的实践呈现出来,这点对我很有启发。

我的疑问是:在社群运营中,小组的自发性和自主性很重要,老师们会自主讨论、制定新计划,但作为机构,该如何参与其中?比如当小组提出年度工作计划时,机构该以什么角色、什么期待看待他们的目标?毕竟有些老师可能对挑战性任务有畏难情绪,有些老师因对客观情况了解不全面,可能会提出过于激进的目标,机构该如何处理这类情况?

成都书语蓝玉华:

确实像薛登说的,老师们有时会提出过高、难以实现的目标,或设想过于完美的场景。我们的做法是“落地拆解”:不纠结“终极目标是什么”,而是聚焦“接下来能做什么小事情”,具体做什么由老师们共同探讨。

比如Yue山小队初期,老师们想做一套体系化的阅读课程,但大家不仅要承担日常教学,还来自不同学校和1-9年级(我们选跨年级老师,是为了让大家看到不同阶段孩子的阅读需求)。经过两轮讨论后,老师们结合书语“培养终身阅读者”的核心目标,把工作拆分成四个板块:先激发阅读兴趣、再培养阅读习惯、接着传授阅读方法(提升阅读能力)、最后鼓励表达观点(呈现阅读成果)。每个板块下,老师们再结合自己的年级,设计具体方案——比如“激发兴趣”,一年级老师设计适合低龄孩子的活动,九年级老师设计符合初中生特点的方案。我们只聚焦“当下能做的具体事”,不预设最终成果,因为培养终身阅读者本就是循序渐进的过程,做好每一件小事就够了。

粤公网安备44010502003733号

粤公网安备44010502003733号