六和公益的王道在话题中围绕推动教师成长为“有能力的成人阅读者”,分享了机构对教师的支持机制。他坦言现有机制可能低效,分析了背后教师面临的多重职场压力,提炼出“培训形式比内容重要、内部生发比外部灌输有效、情感共鸣比理性识记重要”的实践经验,并强调支持教师成长需秉持“充分”与“慢”的原则。

“因为教育本身是一种慢的艺术,我们要支持的人是教育的从业者,只有给到一种慢的、充分的支持状态,才能让他们真正理解教育,并且做好教育。”

——六和公益王道

对“有效机制”的思考:从质疑出发

基于今天的话题,我写了一个题目叫“有效机制分享”,但对于这个“有效机制”,我是要打个问号的。在前期调研中,显示大家都对这个话题感兴趣,恰恰说明可能到目前为止,在做的这些形成机制还没有那么有效,如果已经都是很有效的,我们也不会花时间来聊这个话题了。

图1:对有效机制的思考

所以今天我分享的内容,个人判断不是有效机制,可能是一个低效机制,但我没办法给出更有效的经验和信息,所以这一点先和大家说声抱歉。

一、六和公益教师支持的内容框架

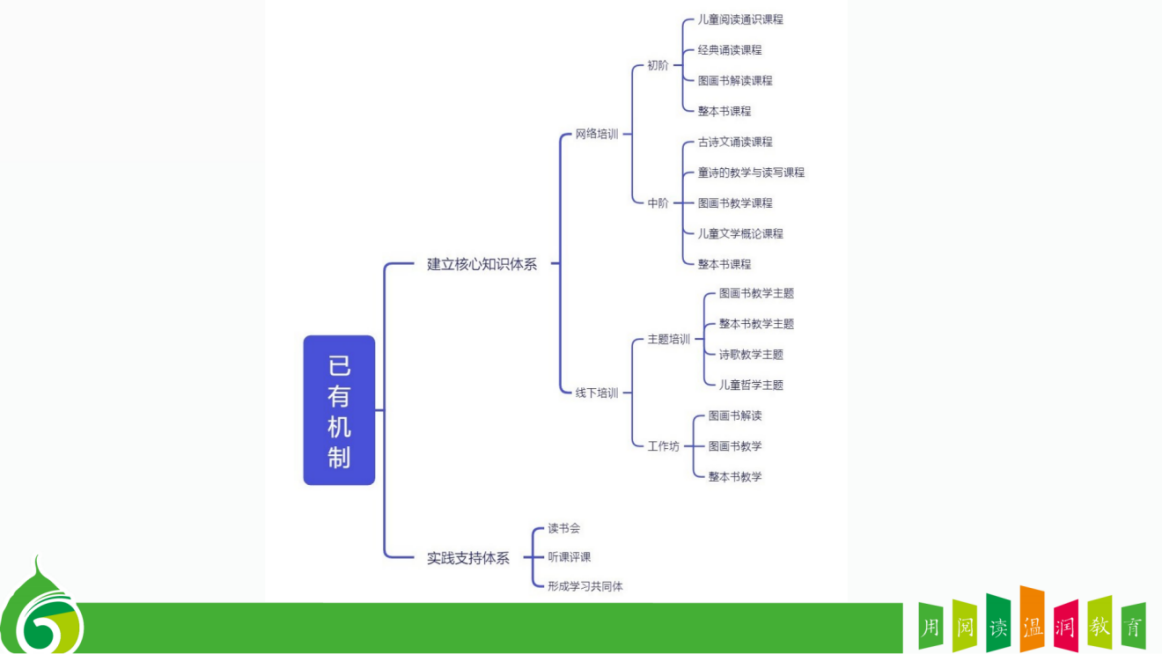

目前,六和公益主要从“核心知识体系”和“实践支持体系”两方面为教师提供支持,不同机构的体系可能在内容上略有差异,但形式和覆盖面应该有相似点。

(一)核心知识体系:线上与线下结合

我们整个核心的知识体系,主要从线上和线下两种形式给老师提供支持。线上分为初阶和中阶课程,部分课程内容可能存在重复但深度不同,例如“整本书课程”,中阶内容比初阶更深入,也更细化;线下包括学期内的主题培训和暑期的工作坊(包括研习营)。主题培训每期仅聚焦一个主题,历年涉及图画书解读、图画书教学、整本书教学等;工作坊也围绕类似主题开展,这些都是从知识体系层面做的梳理。

(二)实践支持体系:日常跟进与互动

在行动层面,我们有一个实践支持体系,也就是日常与项目区的老师做跟进、保持联系的方式,主要是读书会、听课评课和形成学习共同体这三种方式。

1. 读书会:定期推进,每期约一个月,包含线上和线下部分。线上时,我不一定要在项目区,但做线下结营时,我肯定会到项目区,和老师们一起做共读交流。

2. 听课评课:我一般会与项目区走访工作结合,走访项目学校时针对性地听一些老师的课,听完之后及时给反馈。

3. 形成学习共同体:虽然只有七个字,但过程琐碎且持续。我们在各个项目区设有交流群,在主题培训、工作坊、线上课程学习中,老师会自然形成分层,有些老师慢慢就不来参与学习了,而有些老师可能持续充满热情,每次活动都积极参加,并且在线上线下活动中抓住机会互动交流与反馈,对于后者,我们会私下加微信好友。如果一个项目区里这样的老师数量慢慢多起来,就会有意识地邀请她们彼此认识,在一些主题培训或工作坊的线下场景中鼓励她们见面,也会在微信上始终保持联系。同时,在读书会和听课评课过程中给予她们更多关注,走访时也会邀约她们,一起通过线下聚餐的方式聊聊生活、阅读或工作,在这个过程中逐步培养团队意识。离开项目区后,会观察到她们有时会互动,会有自发的小型教研活动,比如有老师承担了公开课任务,磨课时会邀请这些伙伴来教室听课并提供反馈,包括自己班或学校要开展阅读活动时,也会在小群里邀请伙伴提供建议、进行商讨。

这就是一些比较细和琐碎的事情,大体上呈现了我们机构在教师支持方面现有的整体机制。

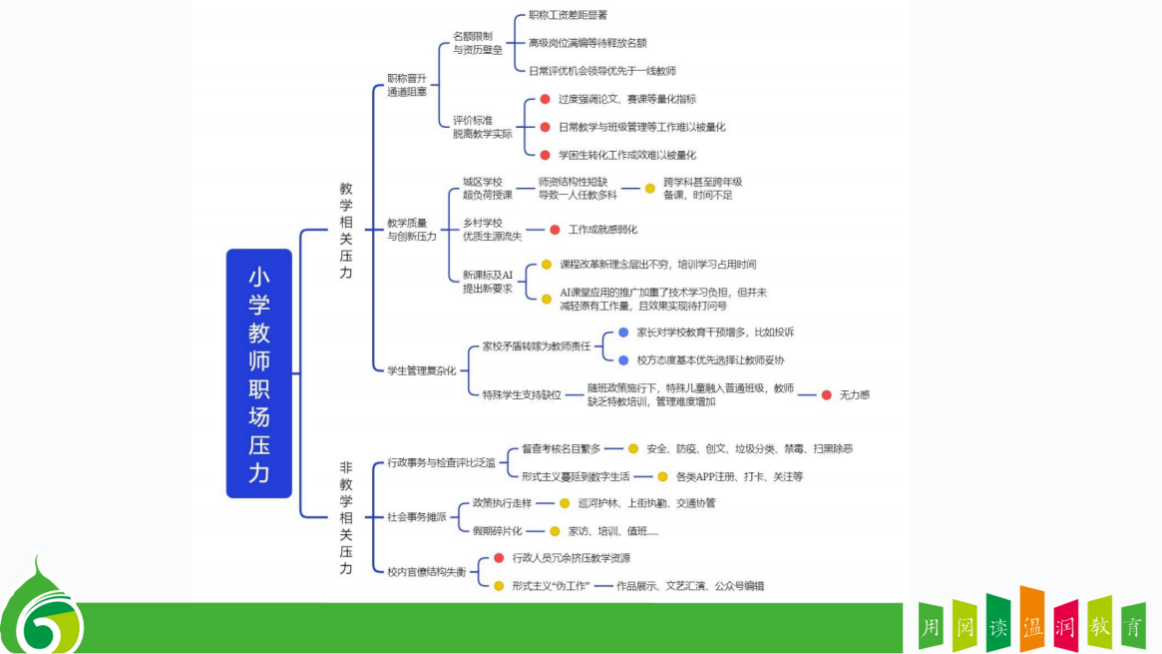

二、现有机制低效的原因:教师的多重职场压力

在前面已经提到,我觉得这是一个低效的机制。因为在这些事情上,工作人员需要投入很多,但往往一个项目区最后能冒出来的、能形成学习共同体的老师数量非常少且有限,所以从投入产出来说,效率很低下。为什么会这样(很多老师会慢慢淡出我们的视野)?在日常与老师的沟通中,会发现有各种外界情况构成了小学教师的职场压力,这些压力真实存在且影响着她们的参与度和学习状态。

小学教师职场压力我主要归纳分为教学相关压力和非教学相关压力。我在一些项目上面加了标注:红色点标注的内容是指向可能会让老师产生职业倦怠、内在动力被削弱的项目;黄色点标注的内容是会额外挤占老师时间的事务,这些事务在正常的教学工作以及她日常生活必须完成的事情之外,不仅挤占老师的工作时间,还可能与教学没有太大的相关性;还有一些蓝色点标注的内容是什么呢?则是那些会制约老师积极性的因素,举个例子,我们会鼓励老师向学生推荐优质童书,通常配到班级阅读角的图书只有70本,我们希望老师可以跟学生讲更多、拓展分享更多好书,但实际情况是,即使我们给老师推荐了书籍,她们也很少在家长群里向家长和孩子推荐------因为一旦有家长投诉引导购书,老师就要承担难以承受的后果。

因为这些因素的影响,我们在给老师提供支持的过程中,最终只有标黄色框的内容可能对老师真正产生效应。

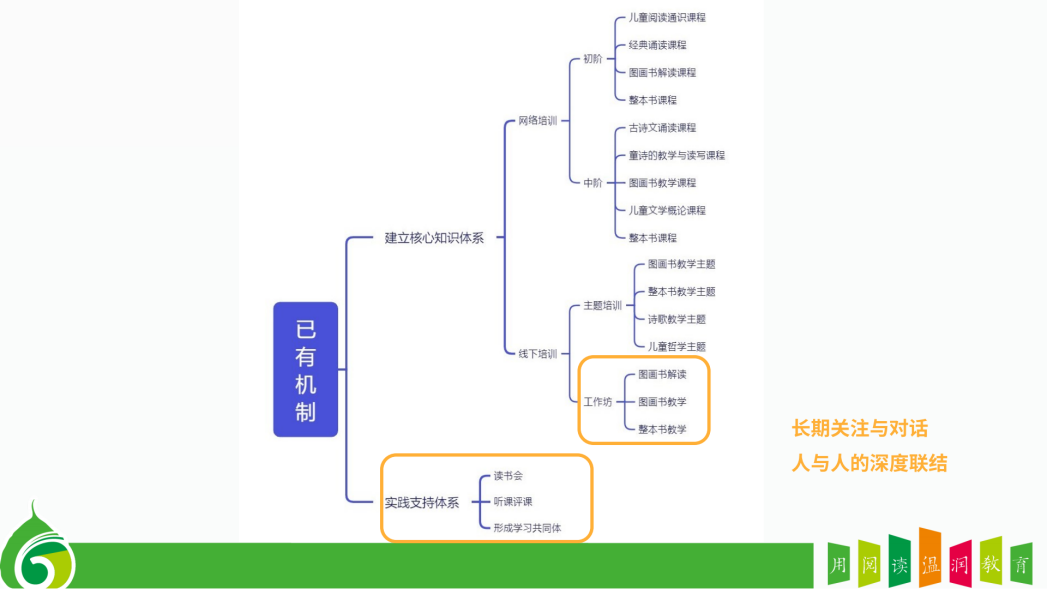

在现有机制中,网络培训和学期内培训往往“当时热、过后凉”,黄色框的两点(工作坊和实践支持体系)相对来说会略微有效。这两者的共同点是:我们对这部分教师提供了长期关注,保持对话,建立了人与人的深度连接。换言之,参与度低的教师,多是与项目区工作人员连接不深的群体。

三、相对有效的元素:长期关注与深度联结

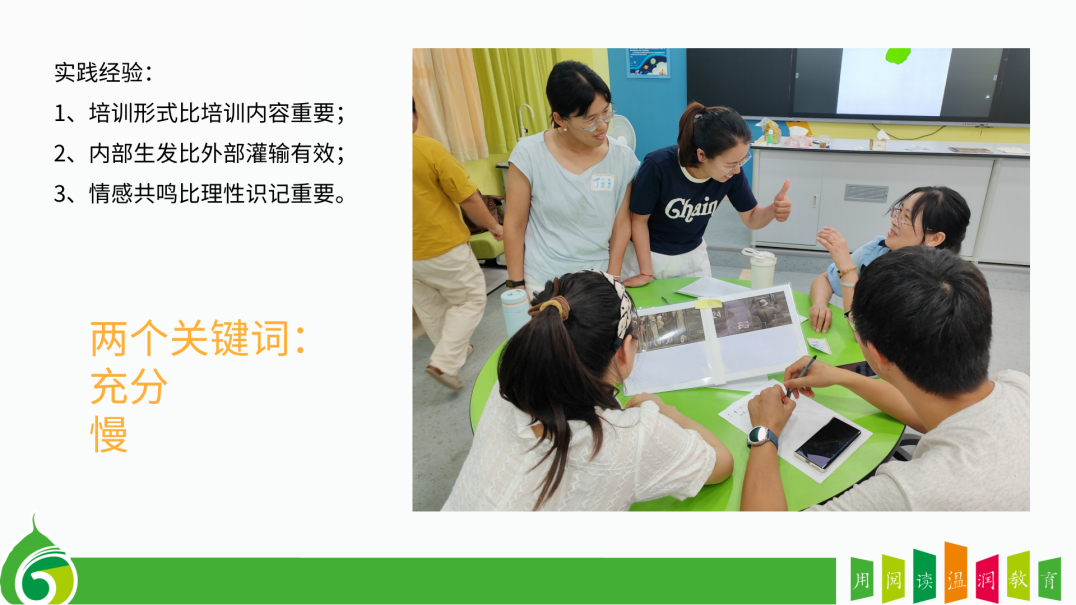

基于以上实践,我总结出三点经验:

(一)培训形式比培训内容重要

在整个教育系统里其实有很多培训,比如国培,很多内容老师都在学习。对我们而言,内容有体系肯定好,但也没有那么重要,单次主题培训不可能全面给到老师什么,每次只能讲一部分,而且老师也不一定参加每一次培训,可能只参加某一次。因此,让单次培训有效的关键在于形式,要让老师留下深刻印象,并且培训结束后真的能有行动上的改变。

(二)内部生发比外部灌输有效

无论是邀请的导师还是工作人员,向教师灌输的理论知识,教师未必能听进去。但在支持过程中,若能让教师自己理解并产生新意识,其效果远胜于外界的反复说教。

(三)情感共鸣比理性识记重要

线上培训效果有限,因其难以产生情感共鸣;线下因有人与人面对面的场域营造,更容易形成情感共鸣。传授知识点往往枯燥,但当老师在内容或体验环节中与我们达成共识、产生共鸣时,这个点他应该会记住一辈子。例如,上周在怀宁的工作坊中,当时小组有个任务是研读图画书的画面细节,有个小组里蹲在地上的老师,我猜测她可能看到了画面里的某些细节,在组里做了分享,旁边的老师听了之后觉得很过瘾,立马给他一个赞。这种小组内部的学习中,教师的发现是“内部生发”,现场点赞是“情感共鸣”,我相信旁边的几位学员对这样的场景印象会很深刻,这个场景能让小组成员知道读图画书里的细节很重要,我觉得这一点肯定深深根植在她们内心了。

四、两个关键词:“充分”与“慢”

分享的结尾,我想再给到两个关键词,就是“充分”和“慢”。因为教育本身是一种慢的艺术,我们要支持的人是教育的从业者,只有给到一种慢的、充分的支持状态,才能让他们真正理解教育,并且做好教育。

我的分享大概就是这样,谢谢大家。

伙伴交流与讨论

泉蒙尹群:

谢谢王道老师的分享,非常真实,很多场景其实我们也都有遇到,尤其王道老师对老师目前职场上压力的总结印象特别深刻。因为我们在做的时候,包括跟老师交往时,也会去观察老师的工作和生活状态,很多时候会发现教师需要兼顾的事务繁多,教学工作常面临被其他事务挤压的情况,所以有时候我们也会去想,我们做阅读项目时,对老师来讲是压力还是动力?我们的边界要把握在哪里?这确实是我们经常会去思考和回应的一个话题。所以刚刚王道老师的思维导图出来的时候,我就会想做得好细致,我们可能也会去罗列,但是不会去把它结构化得这么好,所以这一点对我来说是印象非常深刻的一个点。

说到有共鸣的,第一是王道老师开场提到对有效机制的一个感受,其实我有时候在想,可能我们做阅读项目的工作人员都会有这样的一个困境——对项目的有效性,既确定又不确定。确定是因为我们都是爱阅读的,都相信阅读能帮人打开很多东西,能让人发现相对来说不那么一样的生命状态。但是其实阅读本身这个事情,第一,它可能不是目前主流的一个方向;第二,它的见效周期非常长;第三,它很难评估。所以很多时候这种结果的不确定性也非常高。第二个共鸣点是王道老师最后的实践总结,也跟我们做项目的体感非常像。

六和公益王道:

我多讲一下关于教师生存现状的点。因为我去项目区里走访,当看到有的老师原来很积极,后来慢慢热情淡了,就会去约聊,她会和我倾诉工作中遇到的诸多困难与挑战,罗列很多具体情况。这样的反馈并非个例,不同项目区的老师都有类似感受后,我就开始认真思考这个问题,包括换位思考如果自己处于这样的处境会如何。因为我自己原来也是老师,当然那个时候的环境没有现在这么复杂。我想到,如果处在她的位置,可能确实很难持续投入。因为我刚才只是列了工作上的点,大家还要想一想,作为真实生活在社会中的人,教师还需要面对家庭的各种琐事,所以不难想象她们能拿出多少时间投入到阅读相关工作中。想明白这些之后,我就对每个项目区里那些数量有限、却能持续保持热情、与我们积极互动、跟着一起往前走的种子老师,充满了敬佩和感激。

裘水妙:

我有一点想问一下王道,你到最后有一个总结说关键词是“充分”和“慢”,当你在说“充分”和“慢”的时候在说什么?能多说几句吗?补充一下,比如说我们都知道教育是慢的,那你这个慢,在你们的策略或行为上指的是什么?这个充分在你作为一个项目官员或你在做的时候做了什么?所以想这方面能不能补充一点?

六和公益王道:

好的,这个可能是有两个层面,首先是从大的层面来说,我们机构在做阅读推广这件事情时不要急,要慢。就是我们常提的一个项目不要急着去铺点,需要深耕,至少六和的理念是这样。第二个是充分,是说一件事情要给它做透,这两个是捆在一起的,这是大的层面。

回到我们今天聊的这个议题,说给到老师支持的这件事情上面,也要有慢和充分的这两个意识。一个是说老师的改变肯定是慢的,不要因为一次培训、一场读书会或者两次培训、两场读书会之后看不到变化就失望或者失落等等,有的老师可能要过了半年或者一年之后才被唤醒,这是慢。还有充分,是我们在做活动时,不管是培训、读书会、走访、听课以及课后的互相沟通反馈,都尽量要把每一个环节做到位,要做充分。我自己大致想到的是这样两个层面。

更多伙伴分享与主题总结可点击查看:从教师到有能力的成人阅读者 ——公益阅读组织支持教师专业发展的实践与探索:培训体系篇

粤公网安备44010502003733号

粤公网安备44010502003733号