文|王欣婷

2023年5月,我第一次联系愚一,希望能够采访她。那时我读过她的两部作品,《一寸光》和《噔噔噔》,都非常喜欢。沟通中,愚一提出了她的顾虑,认为已出版的作品还很少,希望先把故事讲好。而实际上,当时她已经出版了四部绘本,并获得了多项国内外的大奖。

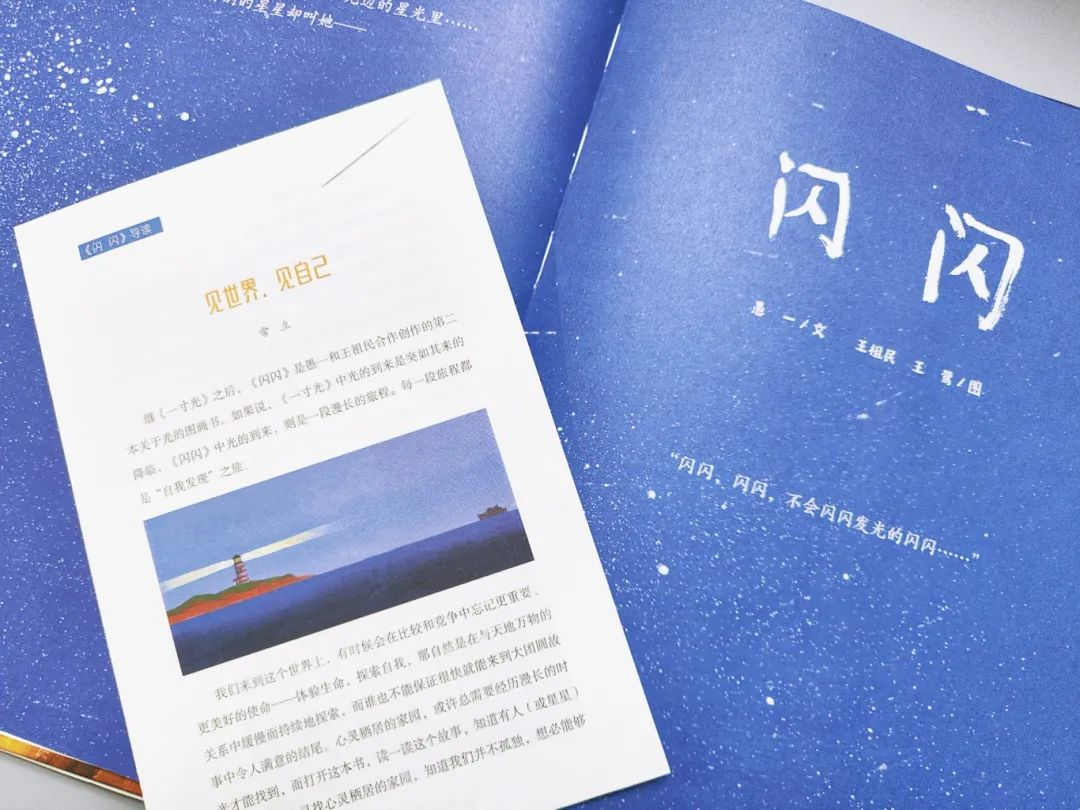

又经过几次联络,2025年2月,期待已久的对话终于发生了。不到两年,愚一出版的绘本作品已增至八部,其中《闪闪》和《埃菲尔和他的铁塔》入选2024年度“爱阅童书100”。

▲ 点击原文查看2024年度爱阅童书100完整书单

愚一善于通过富有想象力的故事提出带有哲思的普遍性问题,以此启发儿童和大人的思考。愚一把这些问题称为“主干性问题”。它们关于“我是谁”“我想成为什么样的人”的追寻,关于“从众还是保持独特”的平衡,关于“心中想说却又怕说”的矛盾,关于踏上追梦这条未知之路的取舍……这些曾经困扰过愚一的“问题”,最终成为了她创作的源泉。

我和愚一约在中山大学北门见面。我刚到一会儿,就看见愚一骑一辆单车赶来。愚一是重庆人,大学毕业后做过语文教师、教育类期刊编辑。2014年迁居广州,有女儿之后,在跟女儿共读的过程中,她渐渐爱上了绘本。在家人的期待与追随内心的矛盾中,愚一选择成为“一个在绘本中讲故事的人”。

愚一 一个在绘本中讲故事的人

当天下午,我们在“校友之家”进行了采访。做童书创作者采访这么多年,我还是第一次在采访中落泪。感动来自于愚一面对困难时的坚持,也来自人与人之间善意的传递。“做这行的人nice、纯粹”,愚一多次这么说。同行鼓励支持、画家应邀合作的信息,她都一一保存下来,记在心里。令愚一印象深刻的一幕发生在南京,2019年夏天,讨论完稿件,愚一坐上机场大巴,与车窗外的王祖民老师挥手告别,年逾七旬的王老师,一画绘本就是40年……大巴开远后,愚一心中对创作的不确定,又变得确定起来。

▲ 校友之家

采访结束后,我们又在中大校园里逛了逛。这里真的很美,红砖绿瓦,古树葱郁。愚一喜欢这样的校园环境,任何时候想要独处,都能找到安静的一隅。正是在这个被称作“魔法学校”的美丽校园里,愚一继续着一个个故事的构思和创作;也是在这里,愚一探索着通往儿童、通往人类心灵世界的未知之旅。

▲ 校园一隅

1

问一个问题

爱阅公益:很好奇愚一这个笔名是怎么来的?

愚一:就是“傻傻地做一件事”吧。

爱阅公益:“愚一”是开始创作绘本的时候想到的,还是之前就有?

愚一:之前就有。女儿出生后,我做过一段时间原创童话公众号,叫“愚一童话”。我先写童话故事,等女儿睡着就录音,做成给孩子的睡前故事音频,每周更新两次。但做完第4个月,我把号封了——当时我读到一批好绘本,意识到原来故事可以这么讲,先前讲的音频故事太快餐了。我想试试在绘本中讲故事,“愚一”就成了我的笔名。

爱阅公益:没有再把这些童话故事变成绘本?

愚一:一个都没有。

爱阅公益:在你每本书的作家简介里,第一句话一直是“一个在绘本中讲故事的人”。在你看来这跟介绍自己是绘本创作者,有什么区别吗?

愚一:我是做妈妈之后,在跟女儿共读的过程中,渐渐成长为一个“在绘本中讲故事的人”。这对我来说,可能不单是一份职业。

爱阅公益:你以前做过语文老师和教育类期刊编辑,迁居广州后,有没有想过做回本行?

愚一:有机会做回本行。但有了孩子,接触绘本之后,我很矛盾……想自己带孩子,想在绘本中讲故事。

那时我和女儿读到“一寸虫”“小黑鱼”“田鼠阿佛”的故事,也读到我们中国的好原创……一个又一个这样的故事,一层又一层打底孩子的精神土壤、底层逻辑,作为一个读者和妈妈,我如饥似渴地寻找这样的故事。

爱阅公益:绘本故事对孩子有潜移默化的影响。

愚一:而且,一个又一个小小的绘本人物,一点一点勇敢追随自己的内心,这在我心中埋下一颗种子:如果去做自己内心真正想做的、有意义又符合事物发展规律的事,哪怕过程曲折、不被认可,一直做下去,也会有出路。

爱阅公益:那时就开始自己创作绘本故事了吗?

愚一:一边摸索一边尝试。记得2017年1月,我们读到米切尔·恩德的《犟龟》,那一刻我意识到,原来绘本可以这样写!

原来绘本不仅仅写给孩子,打底人类幼崽的精神世界;绘本同样写给已经长大的孩子,比如你,比如我,我们也能从中受到启发,甚至改变人生的轨迹……因为亲身经历,我意识到绘本还区别于其他书籍,她是亲子共读的,意味着读者群体的翻倍,甚至多倍,那么讲好一个故事,可能会影响更多人……

我发现,我们的精神世界、底层逻辑没有年龄之分,“动画、绘本是小孩看的”,这可能是一种成见。

爱阅公益:女儿很喜欢《犟龟》?

愚一:那会儿她一边听我读,一边津津有味地翻看书中的图画和不认识的文字。一本好绘本本身蕴含不同的层次和多种解读,不同的人从中感受到不同的东西。这么多年过去,她还记得“犟龟”,喜欢“犟龟”。

爱阅公益:创作绘本和之前创作童话的过程,有什么不同吗?

愚一:以前写东西更关注技巧,开始写绘本后,我心中总是先有一个“问题”。了解我绘本的读者或许知道,比起给出一个见解,我更希望藉由故事,问一个耐人寻味的问题,触发不同的人对自己、对环境、对世界的一点思考,这可能是创作的源动力。

爱阅公益:如何捕捉这样的“问题”?能举几个例子吗?

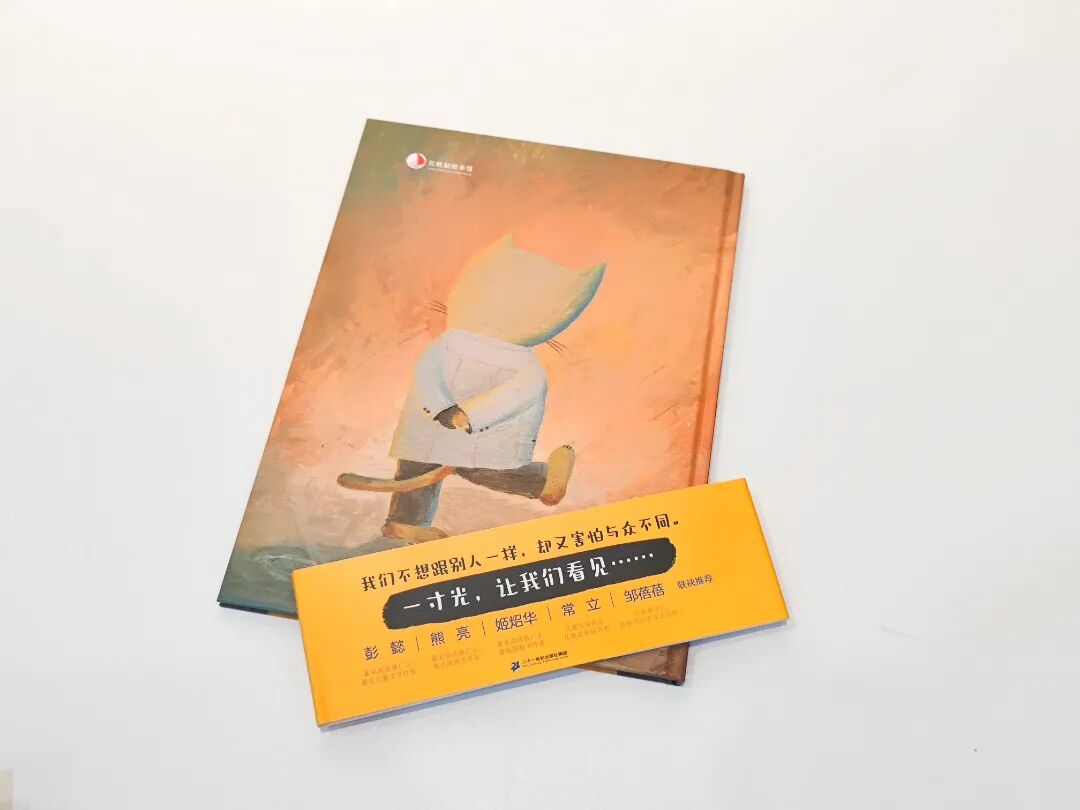

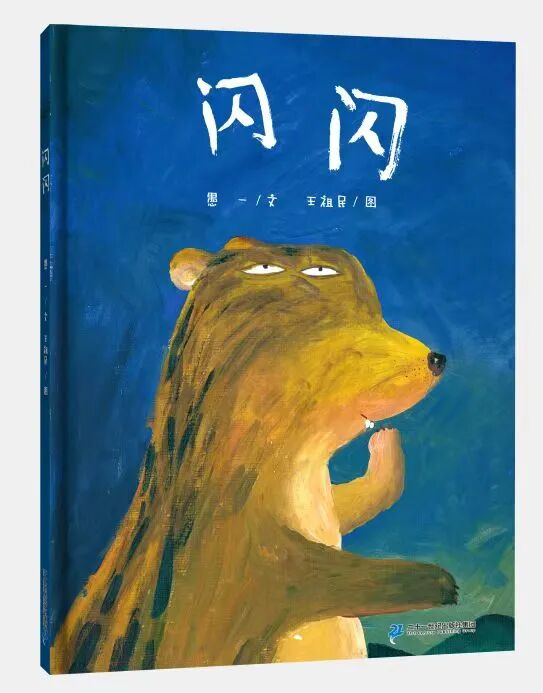

愚一:对创作者来说,在作品中问出一个耐人寻味的、触及读者内心深处,还能引起共鸣的问题,是个难题。我个人的解决思路之一,是从“潜意识”出发来提问,来创作。这个问题通常是潜意识里长期困扰我的,同时又是主干性、普遍性,本身存在矛盾、难以平衡却被人们搁置,甚至遗忘的“问题”。我想通过绘本,把这些问题问出来。比如“我们不想跟别人一样,却又害怕与众不同?”《一寸光》,让我们看见;比如“我们想说,却又怕说?”《噔噔噔》,让我们听见;比如“我是谁?我从哪里来,将到哪里去?”《闪闪》,让我们遇见。

这些问题关于“我是谁”“我想成为什么样的人”的追寻,关于“从众还是保持独特”的平衡,关于“心中想说却又怕说”的矛盾,关于踏上追梦这条未知之路的取舍……

爱阅公益:的确,这也是潜意识里困扰过很多人的问题,当它们融入故事重新被问出来,就成了现在的“光·音三部曲”,对吧?你写的第一个绘本故事是《去过一百万座城市的猫》。当时困扰你的问题是什么?

愚一:这个故事,某种意义上是我对生活的疑问、思考……累积的泉涌。

故事结局是开放式的,或许不同读者读完之后,心中酿出不同的问题,触发不同的思考。只有经过自己认真思考之后找到的答案,才是自己的答案,才不会被忘记(哪怕前路漫漫,途经“一百万座城”)……希望我的故事能带给读者持久的思考和力量……

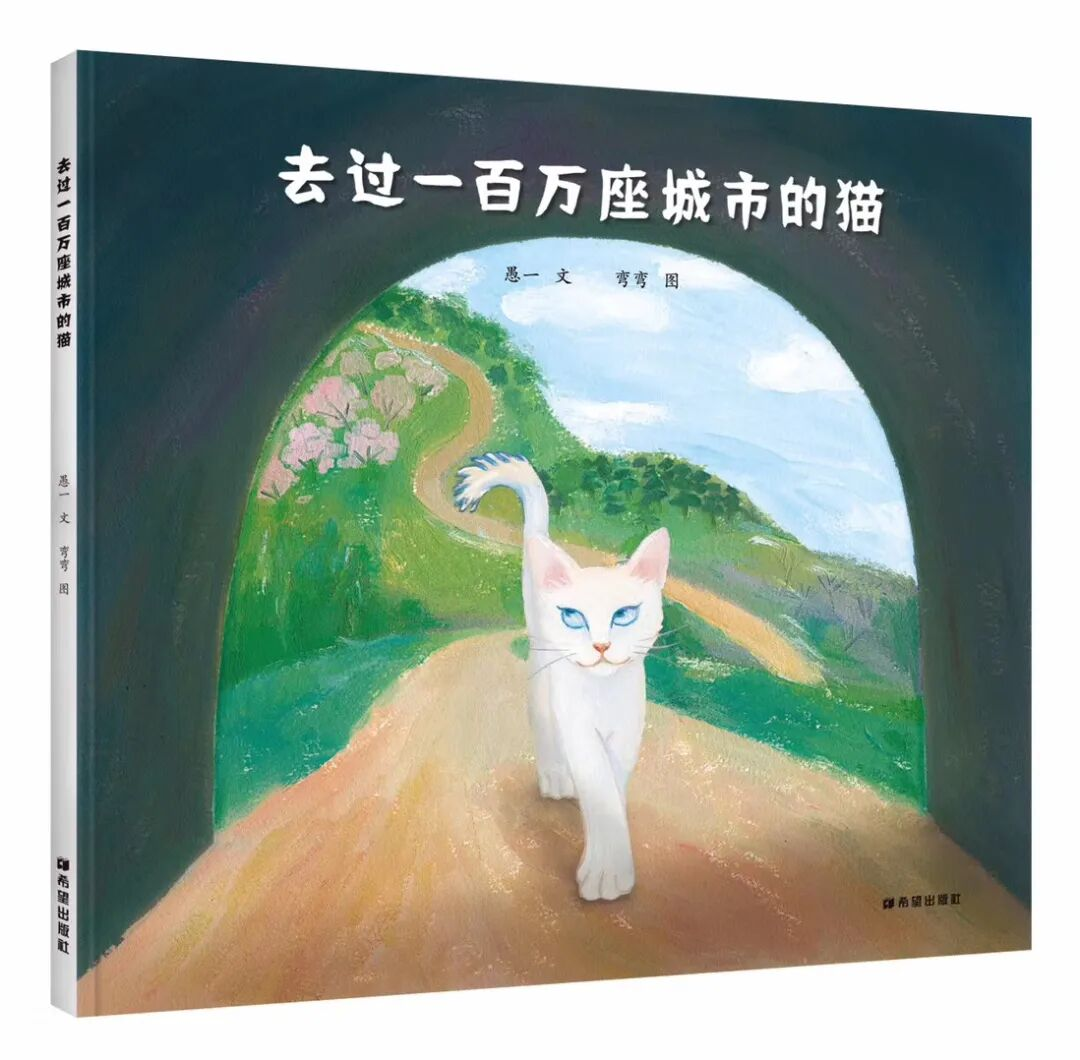

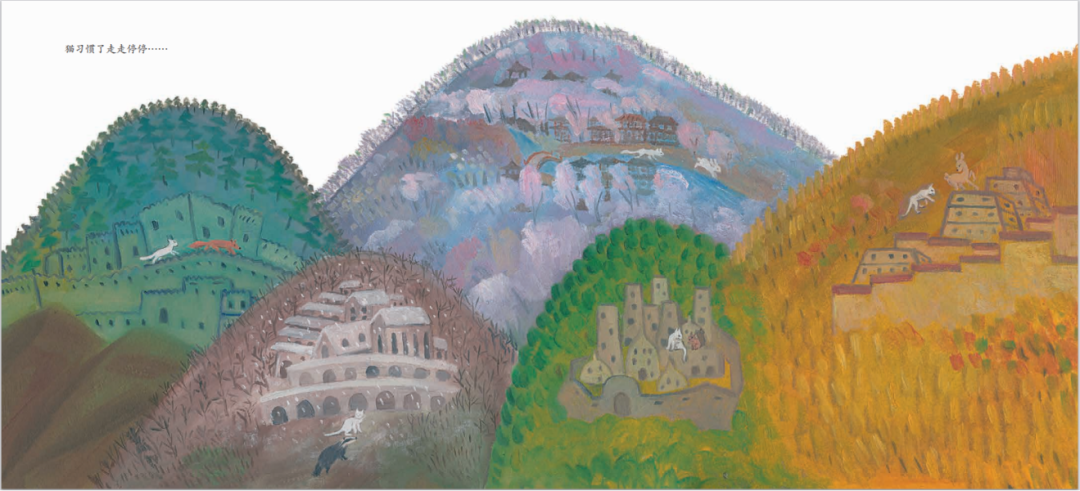

▲ 《去过一百万座城市的猫》

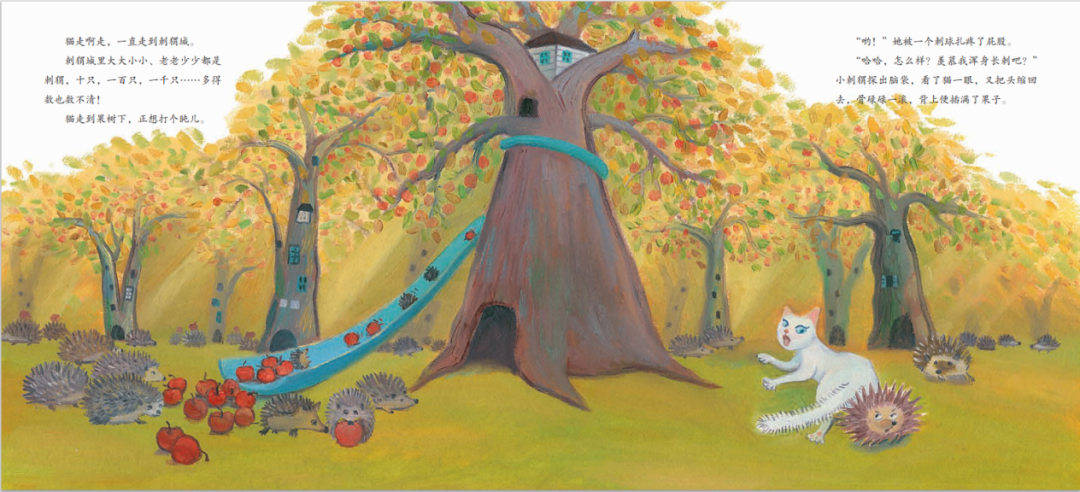

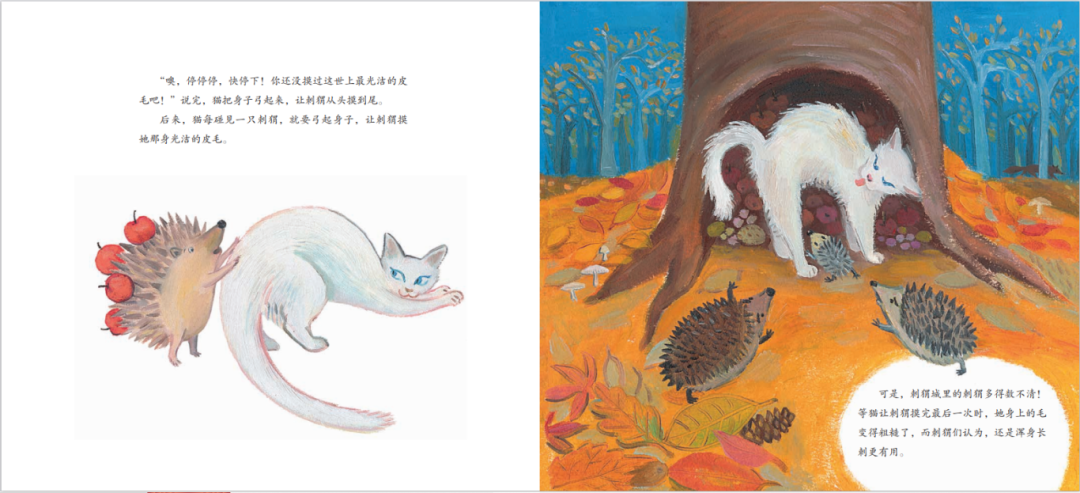

《去过一百万座城市的猫》是一个有关"自我追寻、迷失与再追寻"的故事。讲述了一只不远万里去猫城参加选美大赛的猫,在出发那天碰到一只老猫,老猫忠告她"不管路上遇到什么,你都不要停下来……"可是,她一路经过鸭城、蛙城、刺猬城……走走停停,纠缠不休,不知过了多少年,直到经过一百万座城市,猫终于来到猫城,选美大赛上,大家却发现"猫不见了"……猫去了哪儿?作者在故事的最后,给了读者一个意想不到的结局,发人深省……这是一个充满童趣,且同样值得成年人去品味的故事。

▲《去过一百万座城市的猫》

爱阅公益:是从小就特别爱问问题吗?

愚一:应该是的。我们这一代很多独生子女,我也不例外,父母白天都要上班,我幼年的不少时光是在楼房里,在自言自语中度过的。玩过家家也一人分饰多角,自问自答,有一点孤独,又沉浸在自己的世界里……我记忆中最早的一件事就是“问镜子”,认为镜子会回答我各种各样的问题,然而镜子从不回答。可能从那时起,我就习惯了自己去寻找。我们现在的孩子,获取知识很便捷,得到答案太容易,反而少了对未知的好奇和沉下心的思考。

爱阅公益:最初怎么找出版社和投稿的呢?

愚一:我那时读了大量绘本,就从这些绘本的版权页里找出版社信息。没有联系方式,就去百度查,尽力问到编辑的个人工作邮箱,编辑部的公共邮箱编辑可能看不过来。

爱阅公益:听说《去过一百万座城市的猫》,光是投稿的过程就很长?

愚一:那会儿从零入行摸索经验,打电话去投稿,别人不知道你是谁,有些社给不了编辑个人邮箱,就投公共邮箱,经常石沉大海。我2017年年初写的这个故事,投了不少地方,收到两三封拒信,其他联系多次没有明确回复。直到12月份,我接到希望出版社编辑部主任张蕴老师打来的电话,说她很想做这个故事,故事也通过了社里的论证会。但他们主要做儿童文学,绘本可能需要自己找画家,画家通过试画之后签出版合同。

爱阅公益:后来是怎么找到画家的呢?

愚一:当时收到故事通过论证的消息,我特别开心,就去书店找原创,看实物。书架上几乎是从国外引进的绘本,我们国内的原创只有几本。我被《鸟和冰山的故事》(曹文轩著,弯弯绘)里面那片海吸引,看简介发现绘者弯弯喜欢画猫,便去网上找她的联系方式。虽然那时没找到邮箱,但通过网上弯弯画展的介绍和联系人,转了几道弯,联系到弯弯本人。我把故事发过去,当天收到弯弯回复,说“愿意一试”。得到这次合作机会,对我来说并不容易,这条信息我至今保存着,中间换手机就把信息导过来。

2018年,弯弯开始画这个故事,先画的水墨,她养猫多年,为了把猫的形和神做得更好,又打翻重来,换成便于精修打磨的油画,过程中她付出很多。责编张蕴老师也是个直性子,遇到问题总是第一时间去解决。经过大家反复打磨、修改,2019年年底,《去过一百万座城市的猫》出版了。

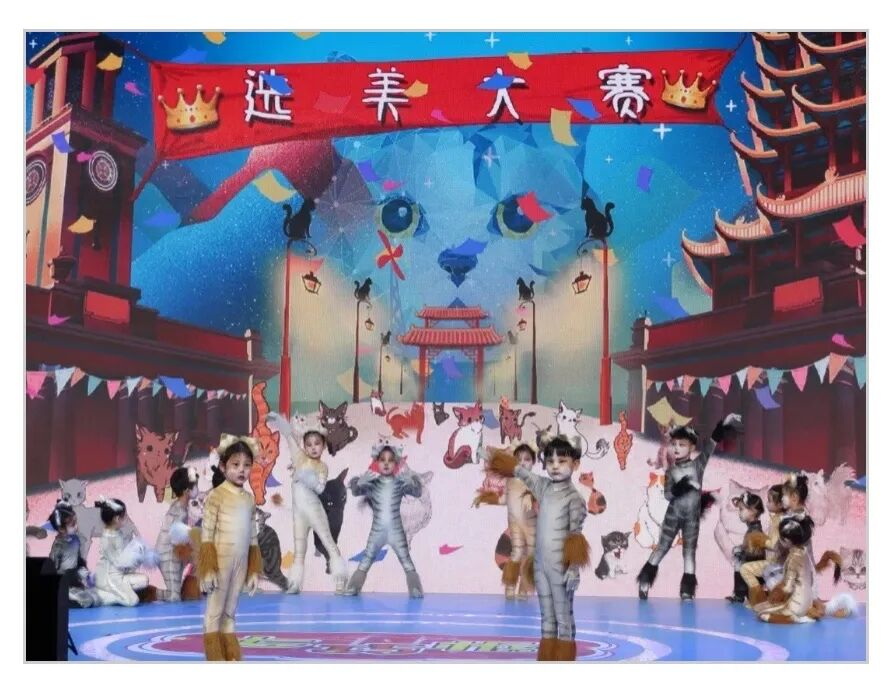

爱阅公益:这本书后来入选了教育部首批图画书推荐书目,根据故事编排的绘本剧也在央视演出。

愚一:这是读者、行业老师对我们这本书内容的认可和包容,很感谢。张蕴老师退休前对我说:“希望将来有更多人读到这个故事,看到我们国内原创的绘本。”心里一直谢谢她,还有弯弯……

这本书最初宣传比较少,是在网络平台分享开来。

2021年,我在电视屏幕前看着66个小演员把故事搬上“七巧板”的舞台,收获“最受观众喜爱作品奖”……“七巧板”也是陪伴我童年的电视栏目,这给了我信心,也伴随着压力,未来要把我们原创的故事讲好。

▲ 《猫》剧照

爱阅公益:《去过一百万座城市的猫》从创作故事、投稿、画稿、后期制作、打磨到出版,花了近三年。三年里有其他出版物吗?

愚一:没有。

爱阅公益:这三年煎熬吗?

愚一:还好我在广州(笑)。不过期间,家人几次来广州看我们,想要说服我改变心意,毕竟这么长时间了,什么都没看到。而另一条路在他们看来,更稳定。

爱阅公益:沟通起来会有压力吗?

愚一:有点像屡考屡败的孩子,回家不知怎么面对大人,只是遇到的问题更现实。

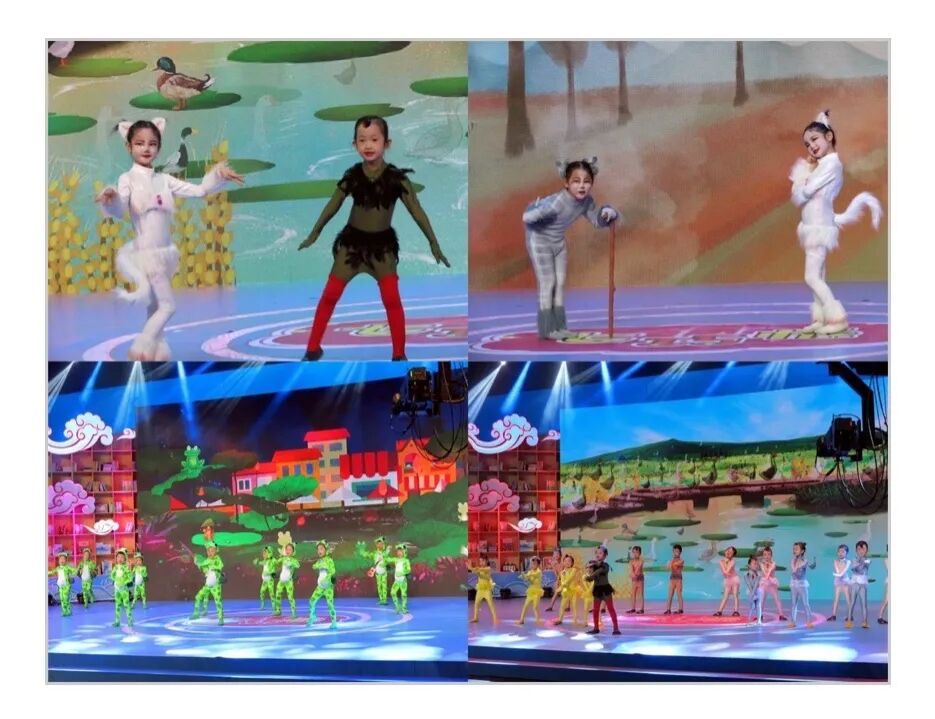

有天晚上我睡不着觉,脑子里全是叮呤咣啷的声音,纷纷攘攘的画面——我想起当班主任那会儿,班上孩子各有各的性格,不是个个儿能说会道。有时候,有些话,他们心里想说,却又因为各种原因瞒着不说,或找别人帮忙去说……于是鸡找鸭说,鸭找鹅说,鹅找……最后找到绵羊,绵羊左右为难……“轰——”我从床上弹起来,顾不上开灯,在手机备忘录里敲出一个绘本故事:《噔噔噔》。四年后,这个绘本出版。

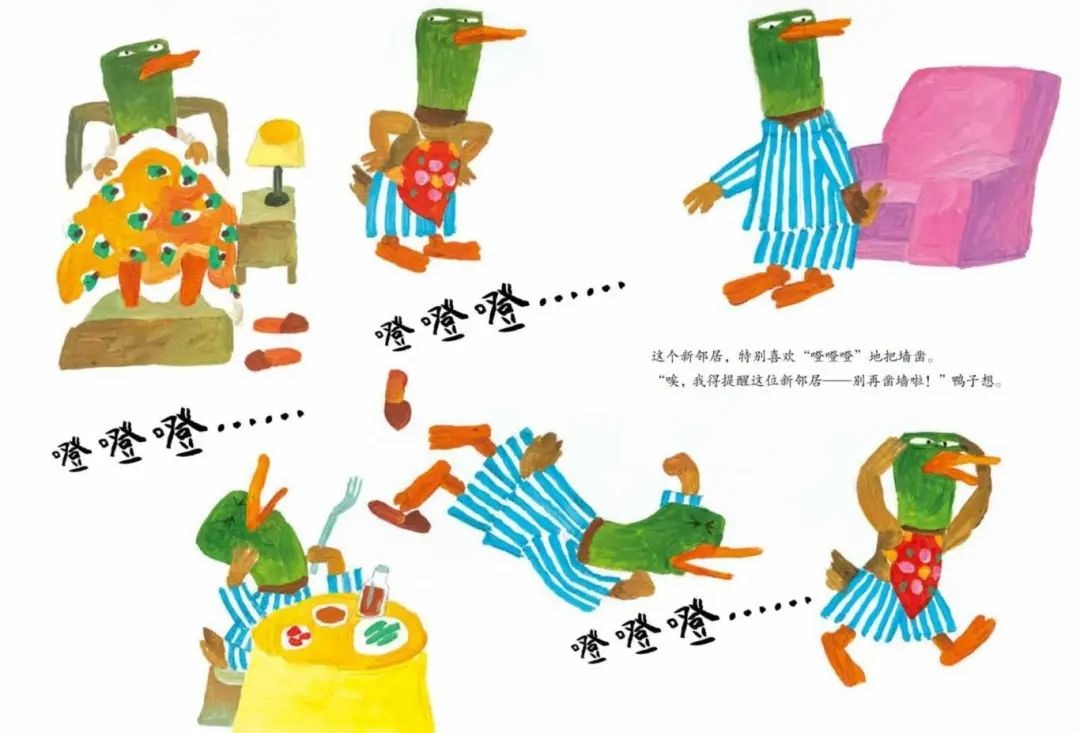

▲《噔噔噔》 内页

2023年“博洛尼亚最佳童书奖”评审团推荐语——

“《噔噔噔》内容新奇幽默,封面设计具有强烈的视觉冲击,插图独具特色。

故事通过一群个性鲜明的动物角色,以及恰到好处的幽默感和诙谐的反转情节,讲述了一个关于邻里关系、友情、成见和沟通的故事。

故事情节的展开方式很像一个传统的儿童游戏,在游戏中孩子们通过耳语的方式传递一条消息,直至参与游戏的每个人都收到了这条讯息。

虽然该书的排版遵循传统模式,但是插图的风格令人联想到"Art Brut(原生艺术)"。画家充分利用每一面的空间和色彩,创造出了令人印象深刻的形象,从新来的邻居母鸡开始,书中的每个角色都是故事的主角,为推动情节的发展发挥了不可或缺的作用。”

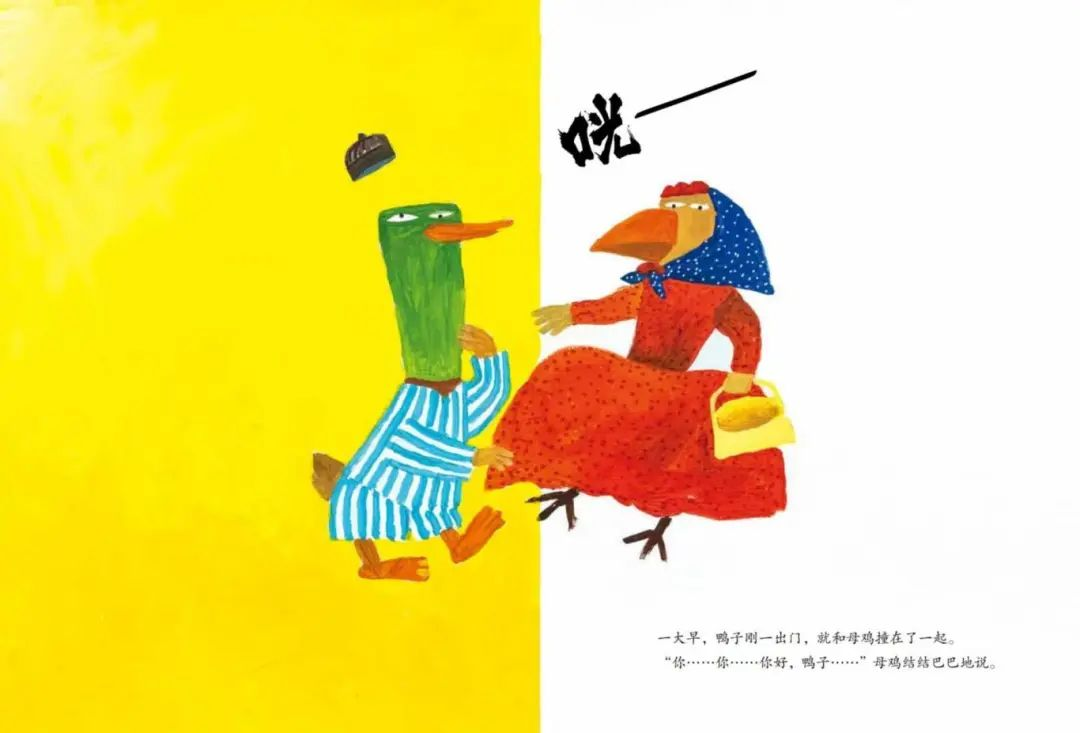

爱阅公益:原来《噔噔噔》是这样来的,故事最后的反转让人印象深刻。

愚一:过程可能揪心、磨人、夸张,那种状态就像真实处在沟通障碍中的我们,最后一个荒诞的乌龙“轰”地收尾,开放式结局,合上《噔噔噔》的一刻,大家会不会“听见自己”?

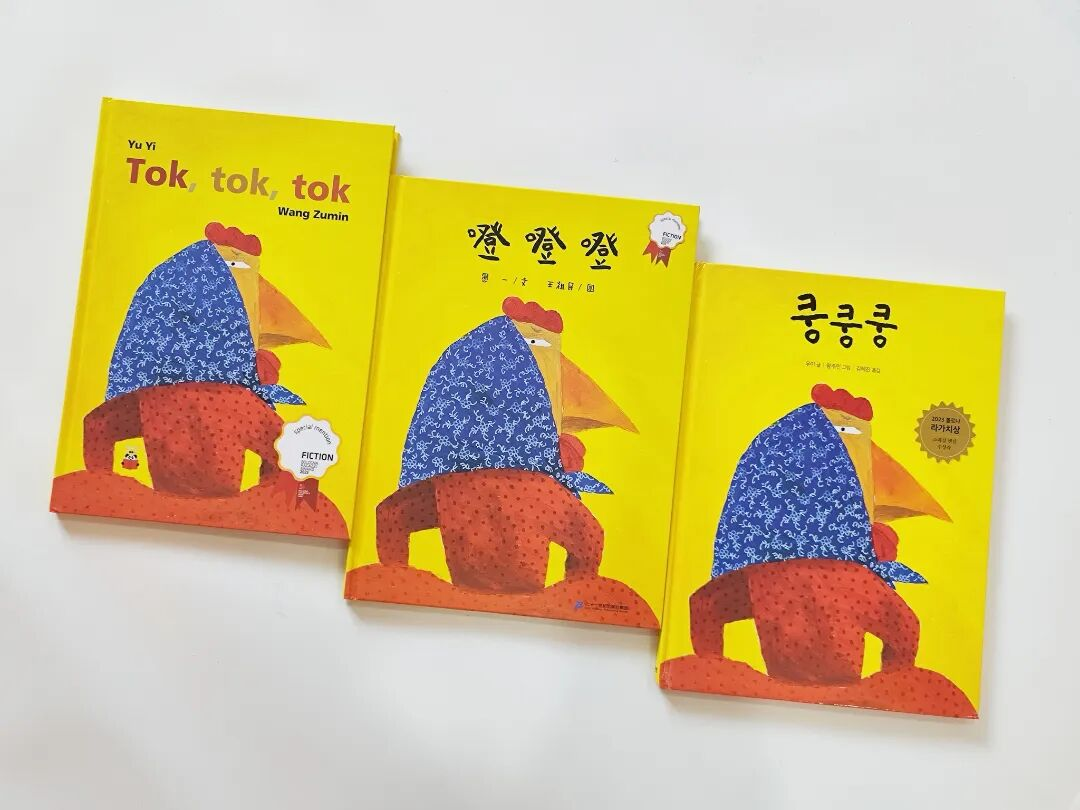

▲《噔噔噔》

《噔噔噔》入选“中国好书”月榜,荣获冰心儿童文学图书奖、2023博洛尼亚最佳童书奖虚构类特别提名奖等多项国内外大奖;被列入“经典中国国际出版工程立项项目”,版权输出到意大利、韩国、克罗地亚、越南、阿拉伯等国家。

爱阅公益:现在家人支持你的选择了吗?

愚一:挺支持。家人就是纯粹希望我们好的人,不管支持或反对。但创作是长期的,翻过一座山头,又跋涉在无人知晓的深谷,这里依然充满不确定性,也是一种常态。

爱阅公益:怎么应对这种“充满不确定性”的常态?

愚一:我也困惑、矛盾,然后渐渐有自己的思考,或许就是认准一个目标,傻傻做一件事。同时,在生活中,做得不好的就改,不断地反思,就这样迭代,更多的学习导向……

爱阅公益:一秒钟灵感乍现,可能是多年冥思苦想、苦行的质变。

愚一:怎么说呢?可能讲故事也是一种思维方式和习惯,习惯性的去提问、去想象、去变形……当然大量变形、链接最终过不了自己这关,时间一长就有种迷茫感,同时又是乐趣和习惯(笑)。那些未知和可能性,让我对创作过程中的痛苦、等待,怀有兴奋。

2

寻找自己

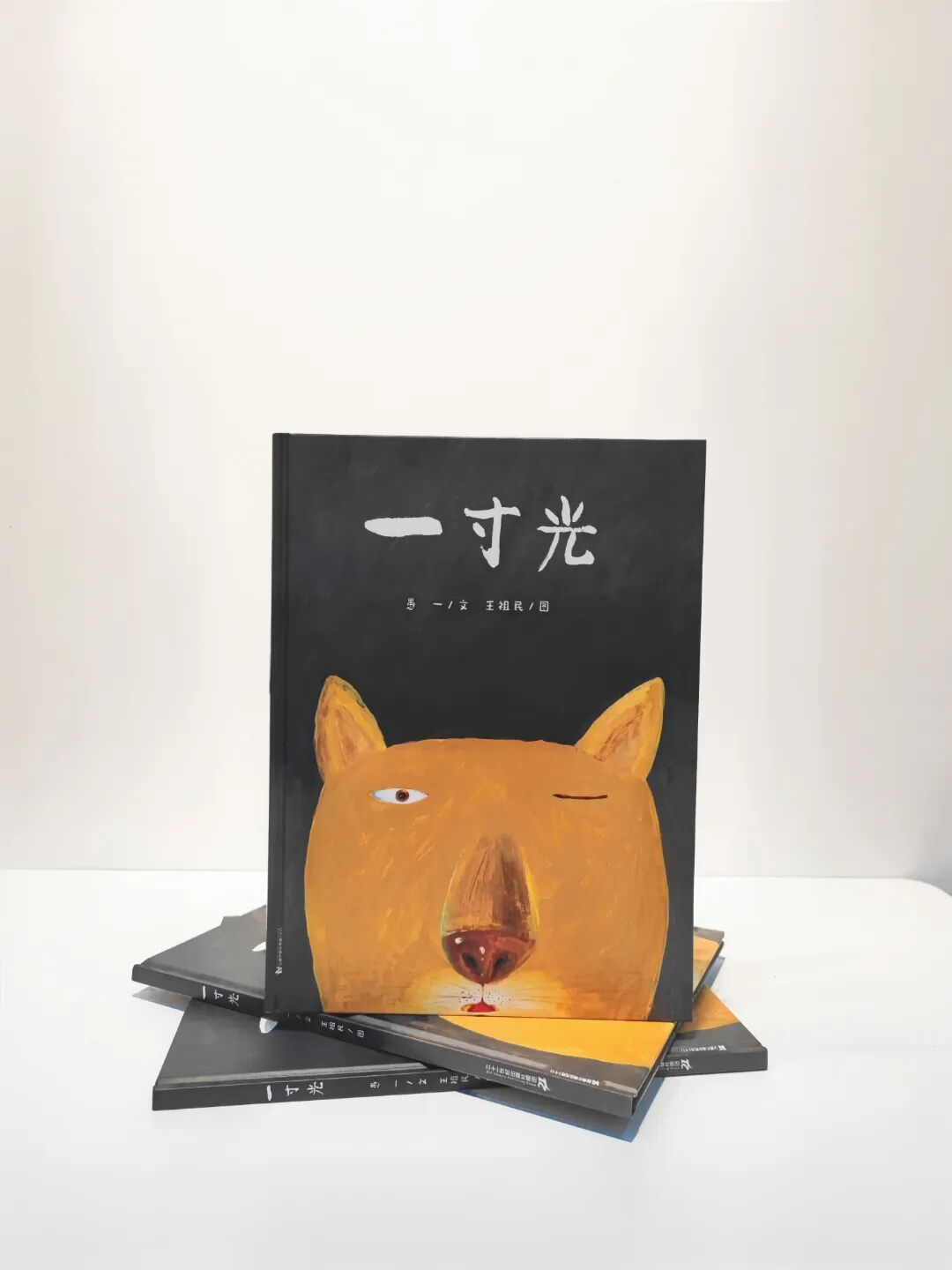

爱阅公益:《一寸光》《噔噔噔》《闪闪》现在被称为“光·音三部曲”。创作顺序和出版顺序是一样的吗?

▲ “光·音三部曲"封面照

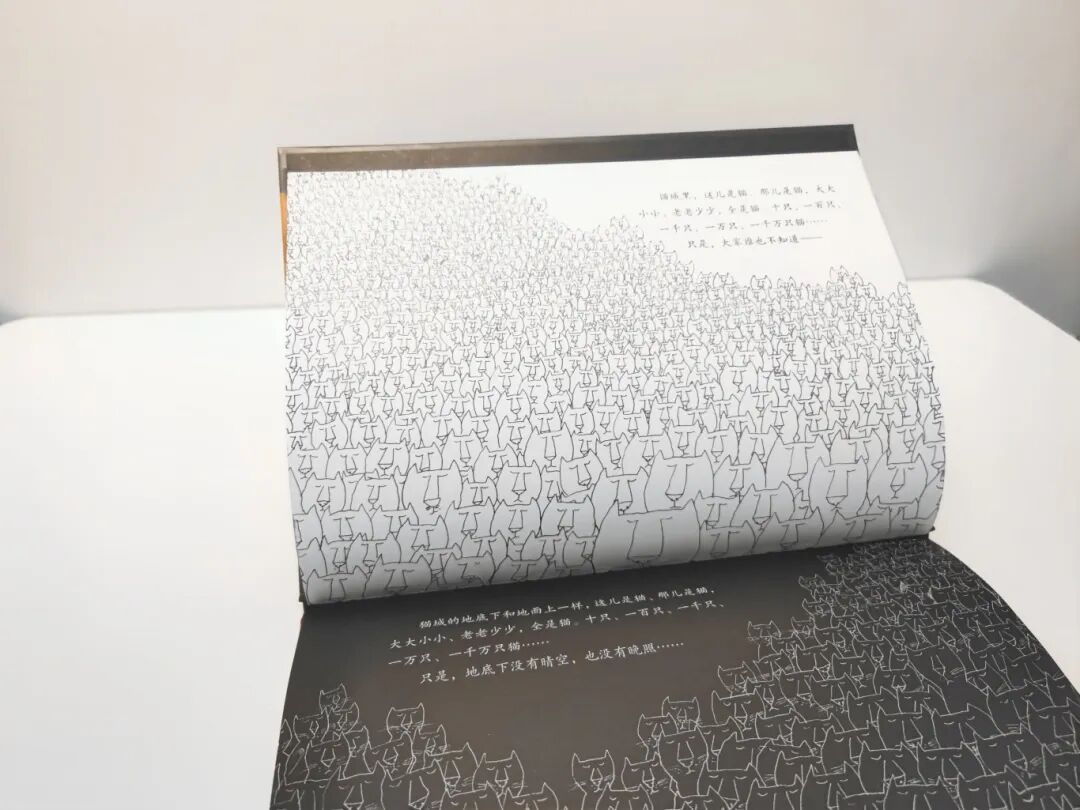

愚一:是的。中大校园里,有一条贯穿南北的中轴线,中轴线上有一大片草坪。我经常骑车经过,看着那一大片草坪,心想草坪底下会不会还有一个世界?底下的世界是什么样的?后来《一寸光》的结构,就是从这条中轴线来的。

▲ 校园里的南北中轴线

在大环境趋同,人们都奔着一个模子去的现实环境下,为了触发孩子思考“从众还是保持独特”这个问题,我开始想象“猫城”里有两个世界,一个在地面上,一个在地底下。不同的是,地底下没有白天和黑夜的变化,一片漆黑,大家互相看不见,活在自己的世界里,活得千姿百态。一天,地底下一辆横冲直撞的飞车把地面撞破一道口,一寸光照了进来,地底下的猫瞳孔亮了,大家你看看我,我看看你;我看看你,你看看他;你看看他,他看看我……渐渐地,地上和地下的猫,他们的生活发生着怎样微妙的变化?

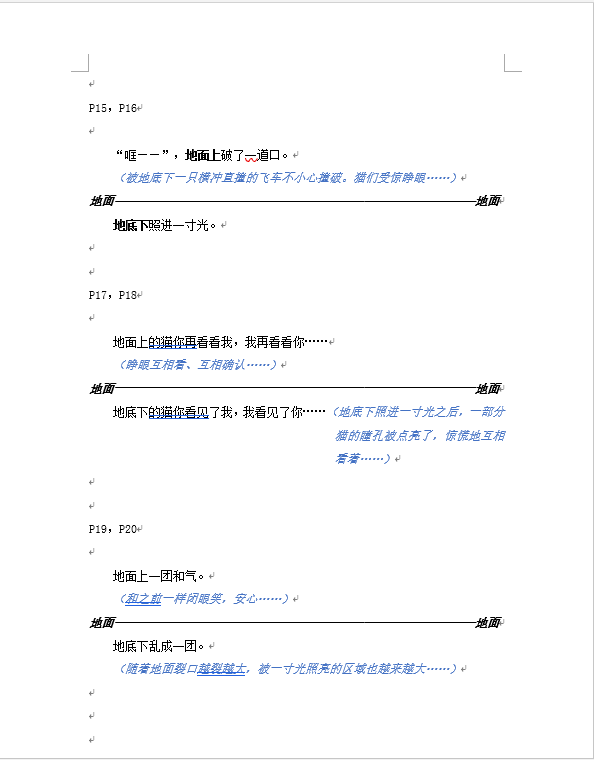

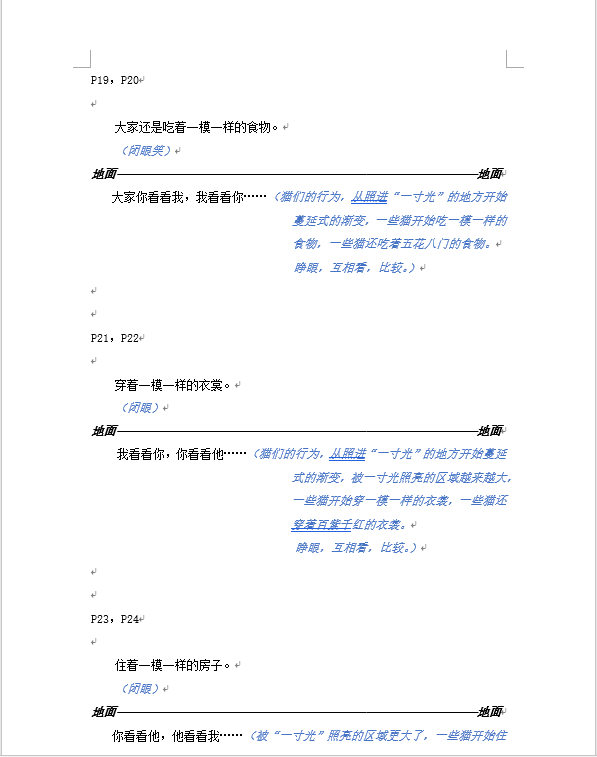

爱阅公益:写的时候就是这么简洁的文字吗?

愚一:是的,绘本是文图合奏,画面部分我用蓝色字体做了批注。这是当时的稿子(局部),我画的这条横线(地面),灵感就来源于每天骑车经过的这条中轴线。

▲ 《一寸光》文稿

爱阅公益:《一寸光》和《去过一百万座城市的猫》主角都是猫。你是比较喜欢猫吗?

愚一:嗯,校园里不少流浪猫,有时碰见会给它们喂喂食,说说话。

爱阅公益:之后是怎么想到找王祖民老师画插画的呢?

愚一:《一寸光》比较幸运,投第二家出版社就通过了,不过同样要自己找画家。那时我从一个榜单上看到《六十六头牛》,被封面吸引,就买回来看,了解了背后的创作过程,又看了王老师的其他作品,心想这位画家在突破自己,创作不拘一格,《一寸光》需要这种“不一样”,那时还不知道王老师年龄(笑)。

我就想试一试,问到王老师联系方式,把《一寸光》的文稿发给他。第二天收到回复,王老师说他对故事感兴趣,但手头有几个比较急的稿子要画,两年后才能画《一寸光》。我回复:只要您画,我就等。

爱阅公益:所以你是一个愿意慢慢等画家的人?

愚一:能感受到王老师真心想做《一寸光》,不然不会让我等两年。那时我还没有出版物,21世纪出版社选中这个稿子,王老师愿意来画,我感到非常幸运,编辑和画家都是很纯粹的人,真心想做就会做好。这种情况下,机会比时间更宝贵。

爱阅公益:事实证明,等待是值得的。后来的“光·音三部曲”都跟王老师合作,今年你们也在合作新书,你们的合作方式是怎样的?直接讨论多吗?

愚一:绘本文图合奏,画家的创作也是在讲故事,不是简单配插图,所以前期的沟通磨合非常重要,彼此理解,形成默契之后,就多尊重画家的创作习惯,留给画家发挥的空间。同时也会根据具体情况,过程中随时讨论。2019年夏天,王老师画《一寸光》之前,我去过南京拜访他,那是第二次见面。第一次是在西安,信谊图画书奖的典礼上。

爱阅公益:专程去南京讨论《一寸光》,记得当时的情景吗?

愚一:我是下午到的南京,下车见王老师已提前等在心绘美术馆门口,他热情、友善。参观完心绘美术馆,王老师带我去了东方娃娃杂志社和他的工作室。中间趁王老师参加百年百部经典书系项目讨论的空档,我独自去了工作室对面的玄武湖,坐在湖边,回想那几年,当时的切身感受就是,创作这条路,意味着高度的不确定性:有段时间,我每周都在收画家的拒信。头天在北京当面又收了一封(另一稿),今天人在南京,稿件被前辈珍视,就感到自己幸运极了。

结束百年百部的项目讨论,王老师就给我打电话,我们去了一间茶室讨论《一寸光》。王老师在纸上画,提出有没有可能不做成猫,做成各种各样的符号或形状……我们讨论到晚上十一点茶室打烊,王老师约“明早继续”。

第二天我得回广州了,中午一点多的飞机。我们从早上七点讨论到十点多……我坐上机场大巴,与车窗外的王老师挥手告别,那时70岁的他,一画绘本就是40年……大巴开远后,我心中对创作的不确定,又变得确定起来。

▲ 玄武湖畔赠画

爱阅公益:最后《一寸光》做出来的效果,确实非常成功。在这一页,文字写道“后来……大家都一样了?”在画面,我们却可以看到,有几只猫仍是不同的。这几只不同的猫,对传递故事的内涵,至关重要。

愚一:是的,文图反唱,开放式结局,合上《一寸光》,你会不会看见自己?

▲ 《一寸光》

我想我会一直记得这次默契而幸运的合作,非常谢谢王老师和徐泓老师编辑团队,他们专业、敬业。也非常谢谢大家最初对这个看上去“不太一样”的绘本,给予的认可与包容……

▲ 《一寸光》 内页

“愚一和王祖民老师的故事图像独特又清晰,但读了好多遍后又陷入迷惑,他们创造了一个好问题。相信每个人看完后,会有自己的答案和平衡方式。” ——熊亮

《一寸光》是一本启发孩子独立自主的成长之书,照亮了成长路上可能出现的让人失去自我的坑坑洞洞,包含着对人的社会化过程的深刻反思。” ——常立

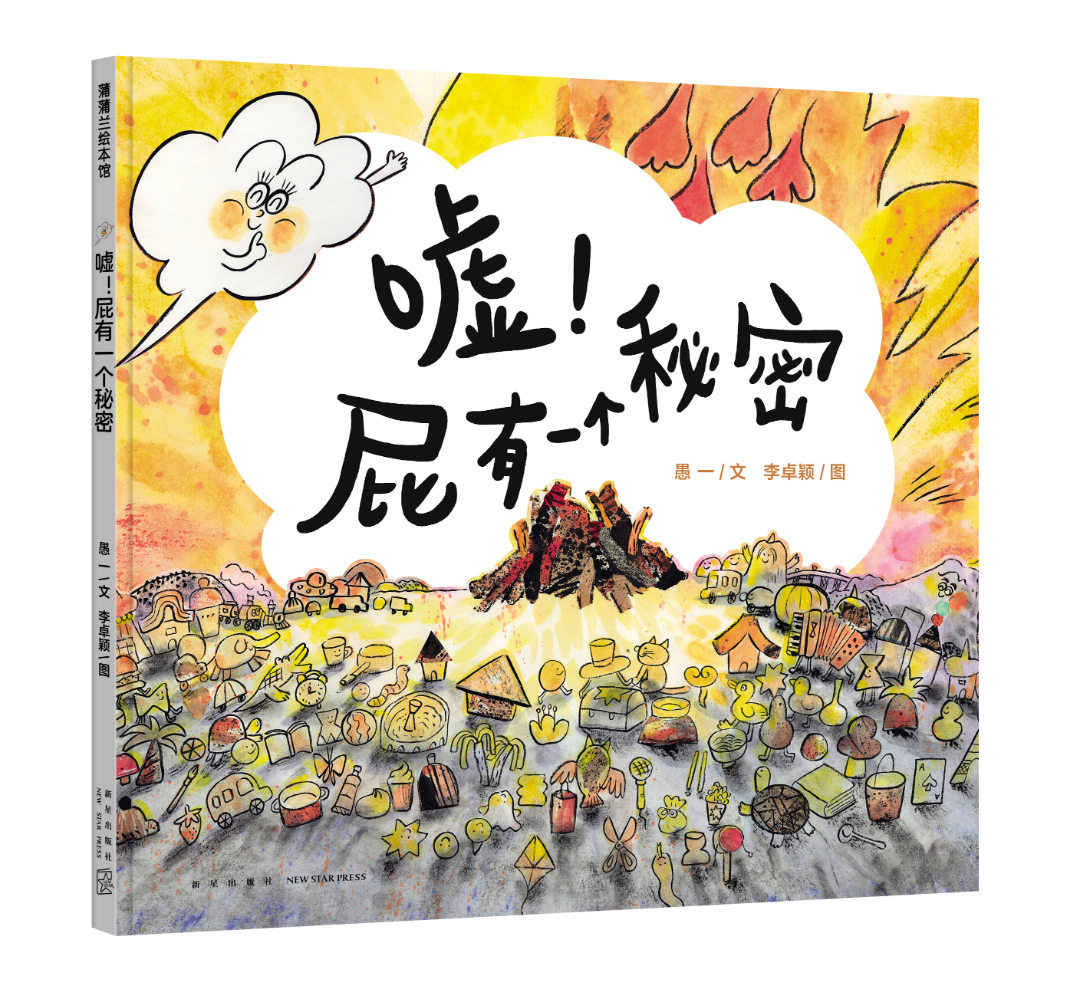

爱阅公益:你2024年出版的另外两部作品《闪闪》和《嘘!屁有一个秘密》,看似风格很不同,但内核都是关于自我追寻的故事。

愚一:(打开手机相册)这是住在学校园东区的时候拍的。这是我跟邻居妈妈们的合影,这是小朋友的生日派对,这是妈妈们一起包汤圆,这是亲子跳蚤市场,这是在给孩子们讲绘本故事……

那会儿,大家前前后后刚来学校,孩子大都没上幼儿园。妈妈们很团结,解放厨房时间,中午每人只用做一道菜,轮流端到某个妈妈家里(或露台上),合起来就有十几二十道菜,一起吃。孩子们一起玩、一起成长;妈妈们互相交流、学习。有妈妈每周举办读书会,也轮流搞各种亲子活动、体育竞技。

我2015年住进园东区,2018年搬离,写下《闪闪》,献给那些年和大家一起养育孩子,也寻找自己的时光。后来陆陆续续,大家各奔东西,也献给每一个寻找中的你……那时没出过书,想法真的很简单,做出来哪怕有一个人看见,从中找到自己,就有做的意义。

▲ 《闪闪》

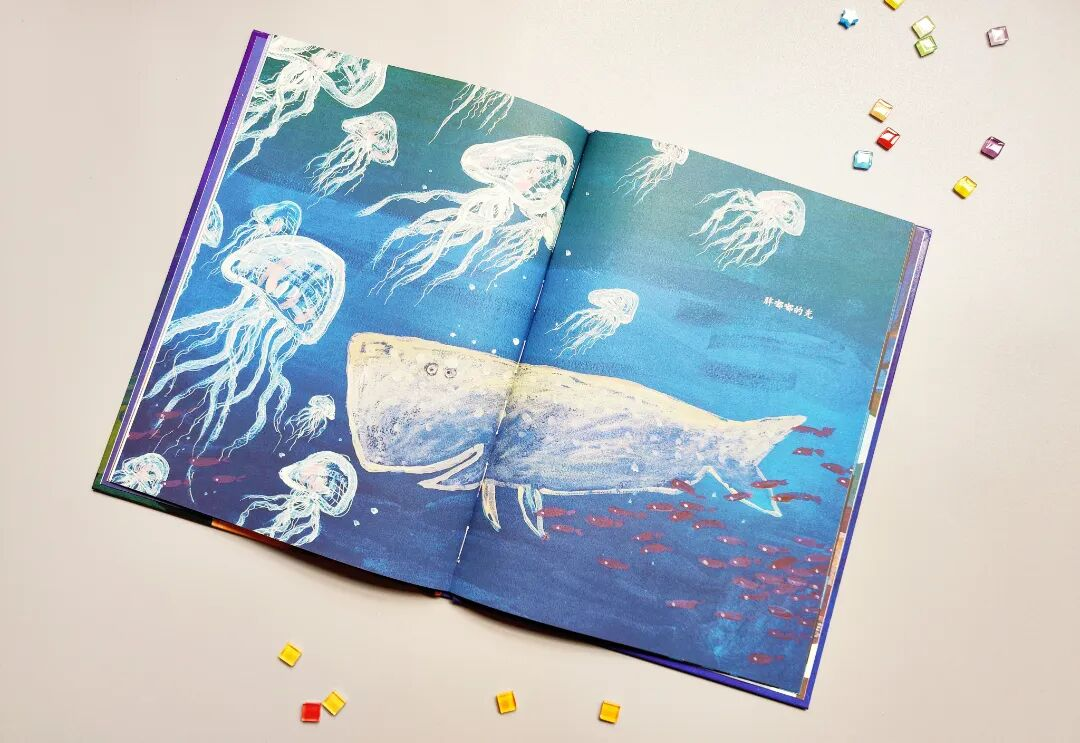

▲ 《闪闪》内页

一颗不会闪闪发光的星星,被满天繁星取名“闪闪”,她黯淡出走,流浪世界……她见过了这世上各种各样的“光”,直到一个寒冬的夜晚,她经过没有光的洞口,一个声音喊道“嘿,闪闪的光!”——怕黑的小花栗鼠们沉沉地睡去,闪闪也决定不再流浪……这个世界,有没有因为我们为孩子讲了一个故事变得更好一点,哪怕一点点?

爱阅公益:刚刚还提到《嘘!屁有一个秘密》这本书,故事中“屁”和“闪闪”都是弱小的,都经过了漫长、曲折的自我追寻。不同的是,“闪闪”的追寻,最后归于平常;而屁的归处出人意料、轰轰烈烈。为什么会有这两种不同的结局?

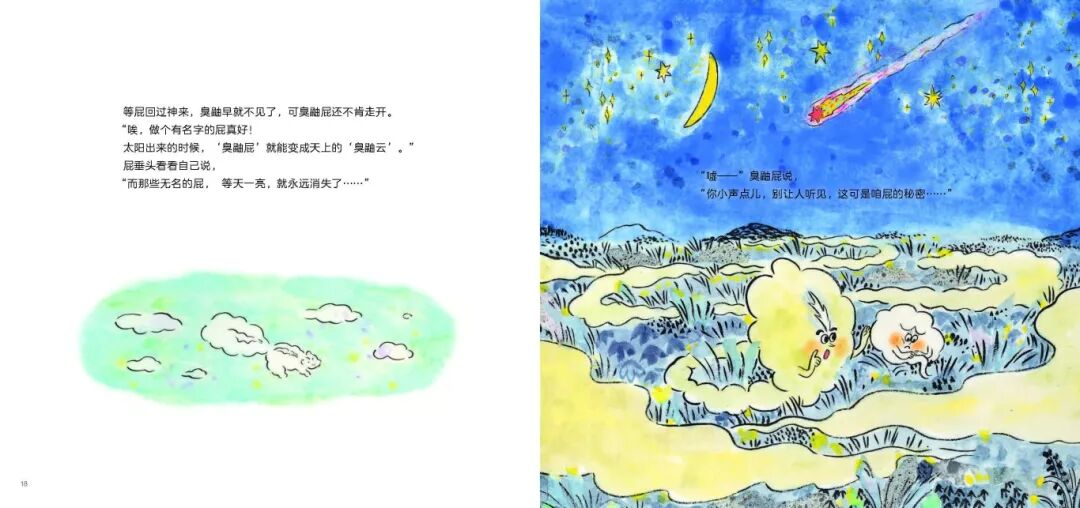

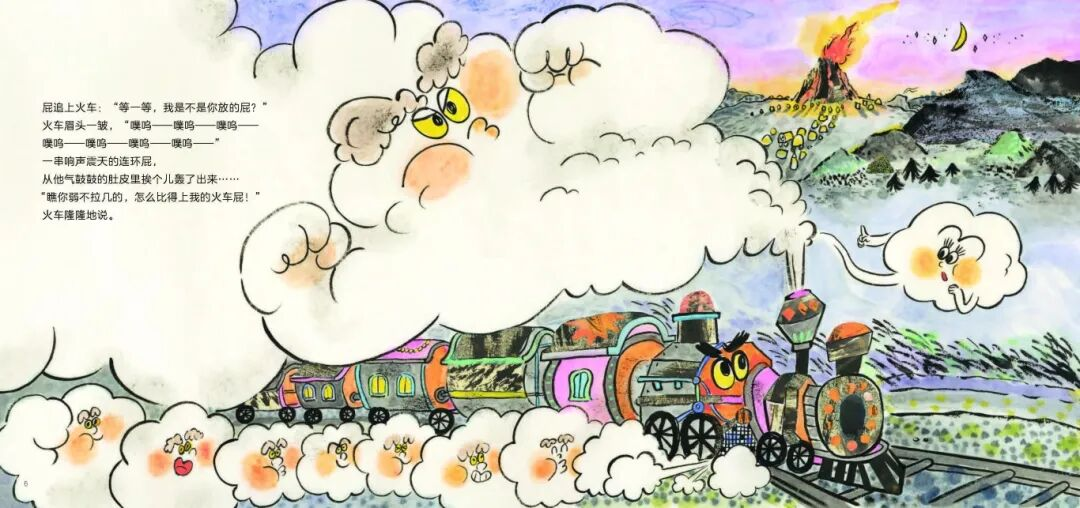

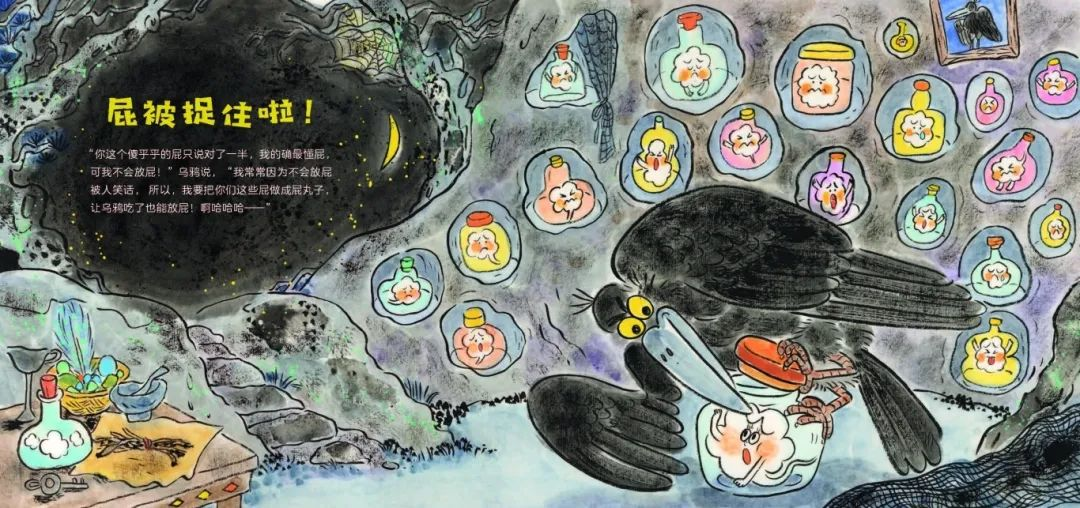

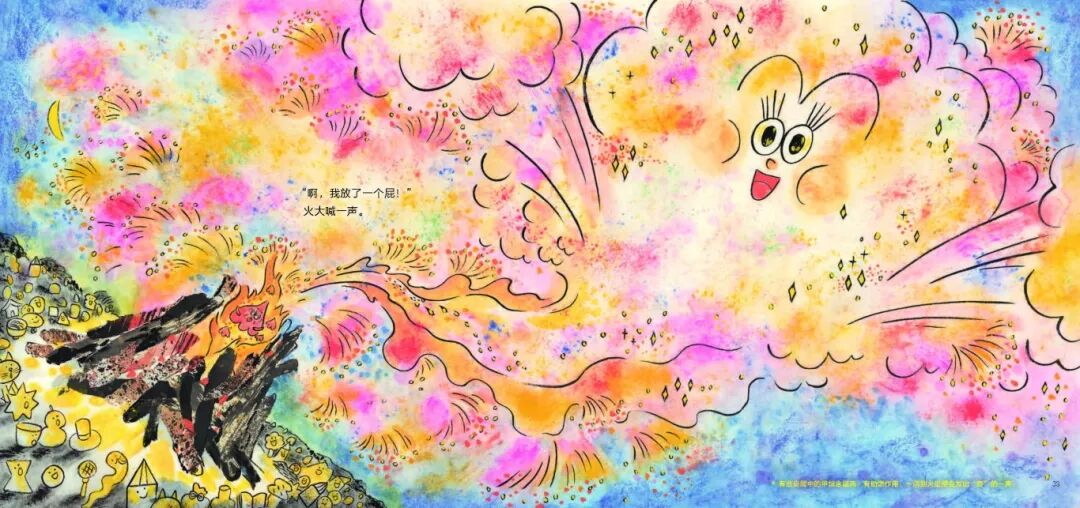

▲《嘘!屁有一个秘密》

▲内页

愚一:绝大部分人的成长,都从“弱小”开始。我想在绘本里塑造一些追随内心又力争上游的“小人物”,写他们身上的无力感与力量。“小人物”往往被人贴标签,我就想到了“屁”,大众认知里的屁是臭的、被人嫌的、不足一提的、透明的……而这种刻板印象,会不会被打破呢?这或许需要更强烈的戏剧冲突、喜剧效果和视觉冲击。

但对我来说,平常、不卑不亢是很理想的状态。屁不管最后变成什么,也是自然界平常的存在。

爱阅公益:孩子们天生对“屎尿屁”感兴趣。

愚一:是的,这背后的心理结构,姬炤华老师在我们这本书的导读里有做科学的解读。我们就用孩子感兴趣的这层外衣,裹住“小人物力争上游”的精神内核,不光迎合趣味,还要启发成长,希望孩子们嘻哈笑过之后,能有一些带入和思考。

爱阅公益:先前看你的创作理念,里面有一个关键词:幽默感。怎么把这种“幽默感”融入作品?

愚一:我做得远远不够,对我来说这是努力的方向,我也在摸索、尝试。像我们看过的老港片、国内外的喜剧动画,里面的幽默元素,往往要违反点什么,违背人们预期中该有的样子,同时这种违反是无害的。创作中,我可能会用一些反转情节来试验。另外,把生活中那些意想不到的东西组合在一起,也会带来幽默感。

我是之后才发现,《嘘!屁有一个秘密》是在无意识间,做了一种想象力的“组合”。而屁的秘密,其实就藏在屁与云、屁与火的想象组合里。这种组合之后发生的化学反应、蜕变,违背了人们预期中该有的样子,同时又基于一定的科学依据(某些二氧化碳含量高的臭屁,遇到火会发出“轰”声)。希望能用一种意想不到的、意味深长的喜剧效果,来打破人们对“小人物命运”的偏见。

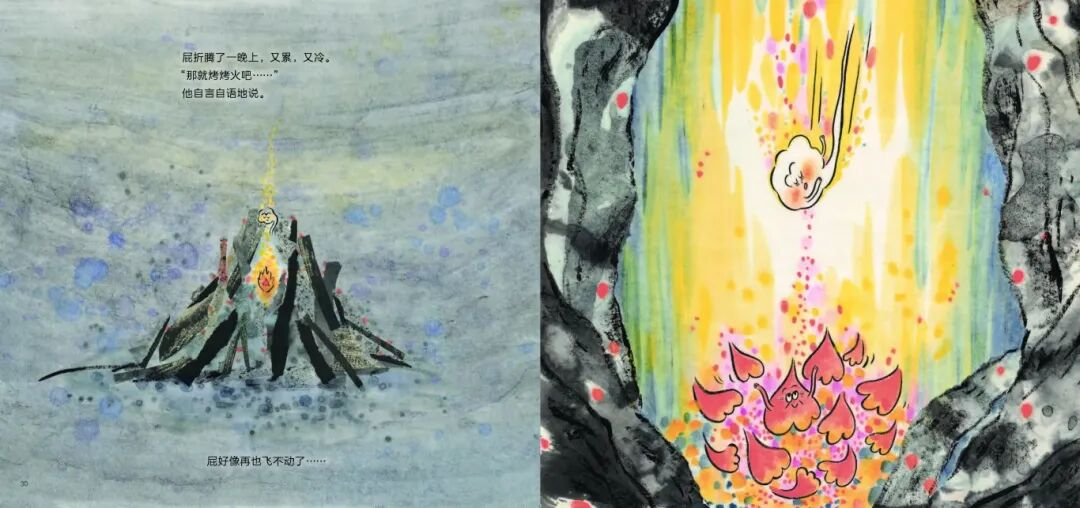

爱阅公益:故事开头熊熊燃烧的篝火,天亮前还剩下一点点,“火”和“屁”在一个无厘头的剧情设计里碰撞出新生,篝火是这个故事暗线里的主角吗?

愚一:可以这么说。记得有次团队讨论,李卓颖说这团篝火到最后就像一个老者,经历漫长的黑夜,天亮就要燃烬,两个快要从这世上消失的“小人物”碰撞出新生——关于“屁”我们就不剧透了,李卓颖认为太阳是篝火的新生,于是,天边升起的那轮金灿灿的太阳被赋予了新的象征意义。

▲《嘘!屁有一个秘密》内页

李卓颖画这个故事,尝试了多种新的技法,每天画十小时,工作充满创意,也非常辛苦。蒲蒲兰尹成彬、虞媛嫒编辑团队用心做书,整个过程大家多次线上讨论、碰撞,力求每个细节经得起反复推敲,最后还用了高出版成本的荧光专色印刷,为了带给读者更好的审美体验。

爱阅公益:除了虚构类故事,你对创作非虚构类的故事也特别有兴趣?去年和法国画家安德烈·德昂合作出版了《埃菲尔和他的铁塔》。目前也与团队合作,创作一部人物群像绘本,也是非虚构类的故事。

愚一:未来世界充满未知,充满不确定性 。一个人如果只是趋利的,很难有稳定的自尊。稳定自尊的来源,生活安定之外,我们为社会做了什么?哪怕这个事再小,我们能从中找到意义感、成就感,心便安定,就像“闪闪”。身心安定,以应对未来世界的不定。这是我创作非虚构类绘本故事的初心,除了做梦,我们的孩子也需要从“真实”中汲取经验和力量。

选取的这些人物,身上都有某种精神属性,我在查阅资料、再塑造的过程中,发现他们身上的共性:无一例外, “社会责任感”是他们的底层内核。如果一个有社会责任感的人,同时还具备了“科学家思维”和“企业家精神”时,就能为这个世界贡献更大的力量。科学家思维是指做事情符合事物发展的客观规律,孜孜不倦、深度探索;企业家精神则是为了做成一件事,哪怕别人都反对,也要倾其所能,把原本没有的东西创造出来。

爱阅公益:这也是为什么写建筑家埃菲尔的原因吗?能聊一聊《埃菲尔和他的铁塔》创作背后的故事吗?

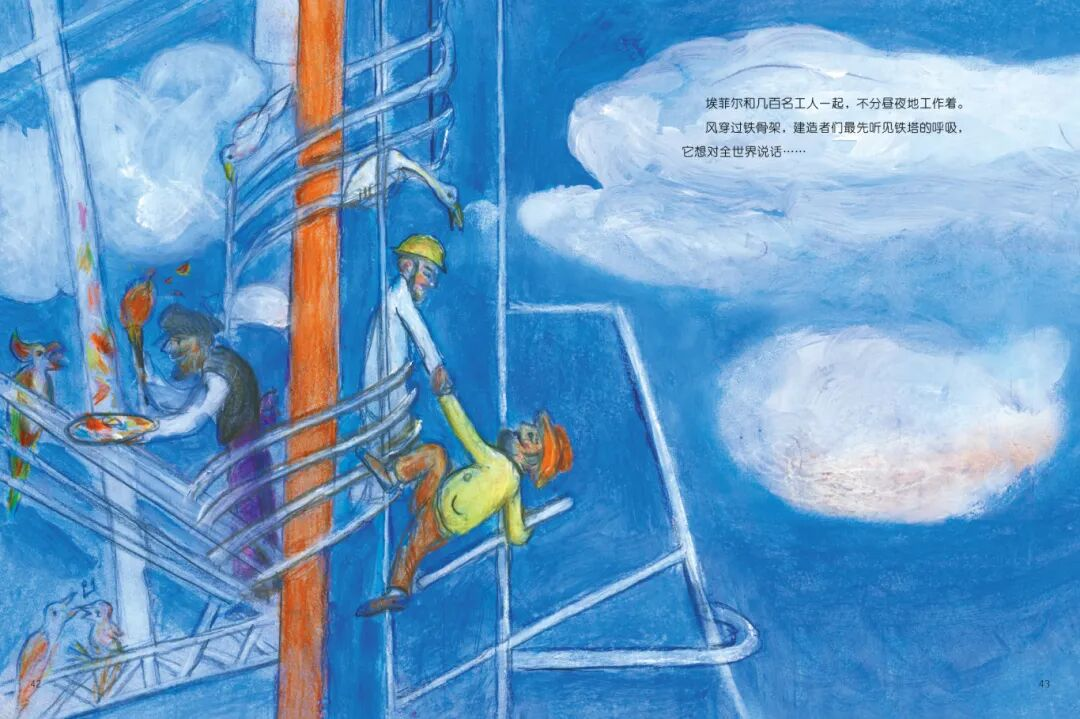

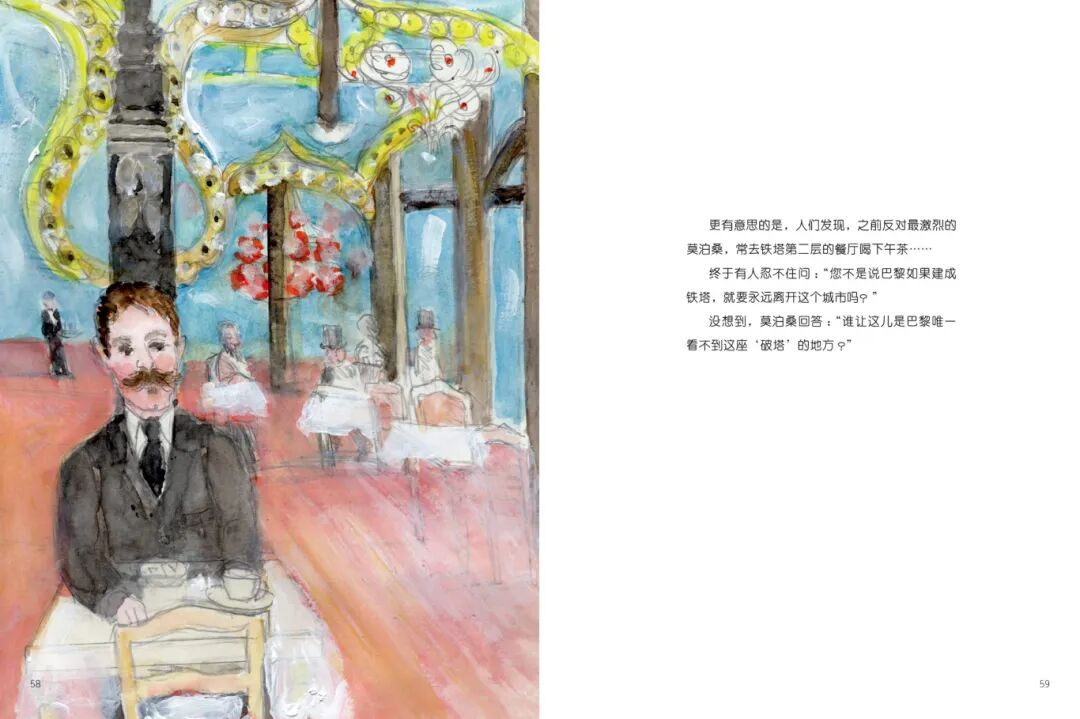

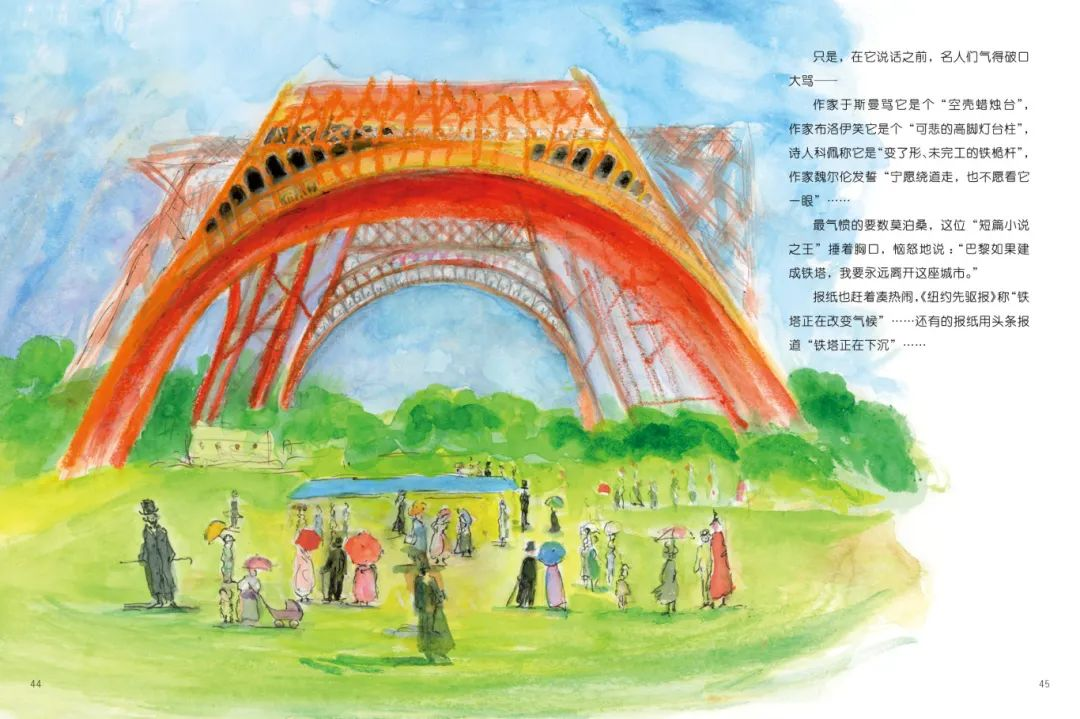

▲ 《埃菲尔和他的铁塔》

▲《埃菲尔和他的铁塔》内页

故事发生在100多年前的法国巴黎。从小就爱“胡思乱想”的埃菲尔,脑袋里一旦蹦出“怪东西”,就非得把它造出来。长大后的埃菲尔还爱“胡思乱想”,这一回,他想用钢铁代替泥巴和木头,造一座世界上从未有过的高塔,却遭到各界名人、众多市民的极力反对和抗议,人们认为黑铁塔会用它的野蛮破坏整个巴黎的传统建筑氛围……埃菲尔为什么能笃定铁塔将是他这一生最伟大的杰作,又是凭借什么在一片反对声中解决资金严重不足等难题,让铁塔的根扎进了巴黎的土地,并一寸一寸地把它造了出来,最终成就了这座世界最伟大的建筑之一——埃菲尔铁塔?

愚一:写完《埃菲尔和他的铁塔》这个故事,我在网上查阅到法国画家安德烈·德昂:德昂经历过战争,上过二战前线,做过非常艰苦的工作,生活安定后,他执教过巴黎装饰美术学校,50多岁找到自我,开始为孩子创作绘本。

▲图画书创作大师安德烈·德昂作品

《月亮,你好吗?》

今年德昂90岁,还在一线为人们创作,人们称他“图画书创作大师”。或许“大师”,就是做到了那些一般做不到,符合事物发展规律,却很难在短期内见成效的事;或许他,就是那个能把一座“A型钢筋铁骨架”的塔变成一个“生命”的画家……

爱阅公益:怎么联系上安德烈·德昂的呢?

愚一:在黄震老师的支持下,出版社找到了安德烈·德昂。这是两年来,我们这本书的责任编辑张希玲与德昂的部分邮件沟通信息……就这样一点一点的,我们一起把一个“胡思乱想的念头”变成了一本书。

▲ 邮件沟通

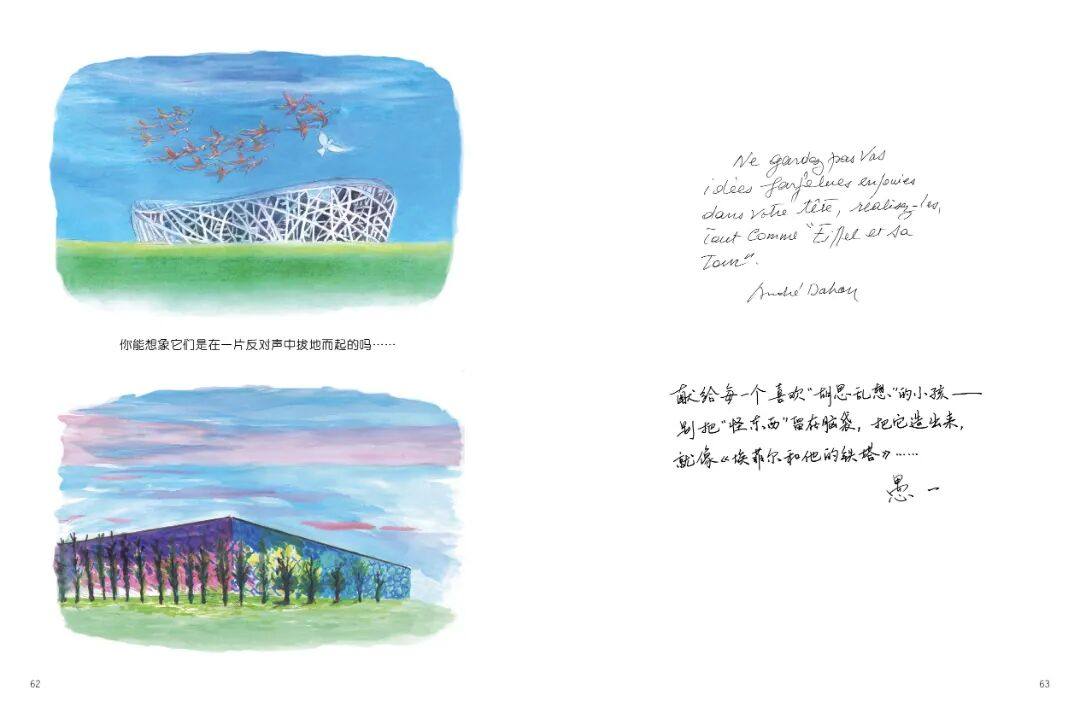

▲安德烈·德昂在书中画的鸟巢、水立方

献给每一个喜欢“胡思乱想”的小孩——别把“怪东西”留在脑袋,把它造出来,就像《埃菲尔和他的铁塔》。

▲ 德昂用89岁现学的中文

手写书名“埃菲尔和他的铁塔”

我们还非常谢谢阿甲老师,在《“异想天开”是可以且值得传染的品质》书评中,把更多、更生动的创作背后的故事和知识(甚至有些是我们都不曾想到的)带给读者,把“异想天开”的品质传染给更多小孩和大人……

爱阅公益:谢谢愚一,还有什么其他想对读者们说的话吗?

愚一:谢谢欣婷,今天分享的只是我现在的一些经历和理解,我也在不断探索、学习中,可能明天又有新的想法出现,所以真心欢迎大家探讨交流。

而随着时间不会改变的,是感谢。谢谢一路上给予我们中国原创绘本信任、包容和支持的读者、老师……

采访日期:2025年2月19日

我们需要您的支持,成为爱阅月捐人

共创“高品质儿童阅读”带来的美好未来

粤公网安备44010502003733号

粤公网安备44010502003733号