2024年4月8日,国际儿童读物联盟(IBBY)宣布了今年的IBBY-iRead爱阅人物奖获奖人,两位获奖人分别为来自巴基斯坦的巴萨拉特·卡齐姆(Basarat Kazim)和来自哥伦比亚的艾琳·瓦斯科(Irene Vasco)。

▲点击图片查看相关报道

在过去三十年里,艾琳·瓦斯科走遍了哥伦比亚的每个角落。她去了大大小小的城市,她爬高山,在河里航行,与前游击队员会面。她有时会在漂亮的酒店里醒来,但也常到丛林里过夜。她甚至多次到访“警戒地区”,也就是那些国家政府尚未能控制的地方。她多年来不知疲倦和无所畏惧地四处奔波,都是为了一项事业,那就是把书和阅读带给孩子们。

艾琳来自一个背景多元的家庭,她的成长有着不同文化的熏陶和书籍的陪伴。结婚后,她照顾三个孩子,做了很多年的全职妈妈,直到母亲介绍她到一家新开的儿童书店工作。书店的名字叫“稻草人书店”,在那里工作几年后,艾琳买下书店,成为了老板。她说在书店工作的十年里,就像读了一个硕士学位,她学到了很多关于童书和阅读的知识。

稻草人书店是拉丁美洲第一家仅为儿童开设的书店,里面精选的书籍质量很高,还提供多种多样的阅读相关活动和服务。来自整个拉丁美洲的家长、孩子、图书馆员、作家和艺术家都是书店的客人。安东尼·布朗也曾到访那里。

可惜由于哥伦比亚深陷经济危机,艾琳不得不于1998年关闭了书店。在那之后,作为著名作家、儿童文学专家、儿童阅读推广人,艾琳受邀参与了许多阅读推广项目,深入走访哥伦比亚的不同地区,与当地人建立了亲密且深厚的连接。

“他们知道我总有办法打开书,吸引人们的注意,然后展开对话。哪怕说不同的语言,我也可以跟他们交流。我不仅仅是做一场关于阅读的讲座这么简单,我可以传递很多情感层面的东西。”艾琳说。

一旦你开始跟艾琳交谈,便能明白她说的“情感层面”是什么意思了。我在Zoom上对艾琳进行了访谈,她说英语的时候速度慢慢的,但表达很清晰。她的话语充满关心与爱意。她的脸上总是挂着有感染力的笑容。采访之后,我依然能感觉到她给予我的温暖和力量。

在这次采访中,给我留下最深刻印象的,是艾琳对人与人之间深层心灵连接的寻求。我想这也是她在困境之地一次次打开阅读之门的“法宝”。

▲艾琳·瓦斯科(Irene Vasco)

1

拉丁美洲的第一家儿童书店

爱阅公益:可以跟我们聊一聊你的童年吗?

艾琳:上世纪50年代,我在哥伦比亚的首都波哥大长大。我的父母刚从巴黎回来,他们是在那里读书的时候认识的。我们家是画家、作家、音乐家和政治家聚会的场所。我也浸润在丰富的文化环境之中,书籍和故事也是重要的组成部分。

我妈妈西尔维娅·莫斯科维茨(Sylvia Moscovitz)是巴西裔的艺术家,在我童年和青少年时期,她一直在为新成立的哥伦比亚国家电视台制作儿童节目。我妈妈常让我写一些小故事和歌词,以及改编传统故事给她使用。我还会在国家广播电台给人物配音,我和妈妈一起创作的故事真的“活”了。

爱阅公益:你从小就很会写作?

艾琳:写作可能是我唯一能做得好的事情。我在学校过得并不开心,因为课上什么都听不懂,成绩也很差。我觉得那所学校并不适合我,我也可能有特殊的需求,但没人知道。不过我是很好的读者,写作成绩也很出色。我因此很自豪,我妈妈对我的帮助,则是让我帮她做真实世界里的工作。

爱阅公益:你几岁出版了第一本书?

艾琳:35岁。我做了很长时间的家庭主妇,照顾三个孩子。这样的情况下,不是很容易出去工作。

爱阅公益:我了解到,你的家族来自拉丁美洲的不同国家,你也曾在其他国家生活过。是这样吗?

艾琳:我妈妈出生在巴西的里约热内卢。我的外公外婆是犹太移民,1917年去了美国。我的父亲是哥伦比亚人,来自一个受过良好教育的传统天主教家庭。不同文化的融合极大丰富了我的生活。我可以听懂葡萄牙语,读的是法国学校,也喜欢上英语课。

我的父母带我去过欧洲、美国,当然还有巴西,这样我就可以见到那边的家人。结婚之后,我跟先生和三个孩子曾在委内瑞拉和美国定居。有十年的时间不在哥伦比亚。

爱阅公益:你是什么时候开始对儿童文学和阅读推广感兴趣的?

艾琳:1984年,我从美国回到哥伦比亚。那年我32岁。我和先生希望孩子们能离家人近一些,成长过程中有祖父母以及堂/表兄弟姐妹的陪伴。

我父母还在参与艺术项目,尤其是我妈妈。她在制作一档新的儿童节目,又问我要不要参与剧本的写作。我认识了巴西插画师吉安·卡尔文(Gian Calvi)和他的太太露西拉·马丁内斯(Lucila Martínez)。露西拉是阅读推广顾问,是她把我领进了这个美好的领域。

另外一个对我来说重要的变化,是加入了“稻草人”儿童书店(Librería Espantapájaros)。开书店的老板是我妈妈的朋友,我妈妈把我介绍给了她们。我在书店工作了几年,然后自己买下了书店,成为了书店老板。我还和另外一个朋友用同一个名字开了一家幼儿园。Espantapájaros是稻草人的意思,书店的名字来源于《绿野仙踪》里面的人物“稻草人”。

在书店工作就像是读了一个硕士学位,我学到太多东西了。我要读所有的书,这样才知道要推荐什么给客人。除了家长和孩子,很多老师、图书馆员、作家、插画家等等,都会来我们这里找书。我们还开设了很多给家长、老师和孩子的工作坊。

▲1998年,艾琳在稻草人书店

爱阅公益:我了解到稻草人书店在拉丁美洲知名度是很高的。

艾琳:稻草人书店应该是拉丁美洲第一家专门为儿童开设的书店。很多拉美有名的作家和阅读推广人都会来我们这里参观,看看我们是怎么做的。我记得来自墨西哥的丹尼尔·戈尔丁(Daniel Goldin)就带安东尼·布朗(Anthony Browne)来过我们的书店。

我们的书也都是精心挑选的。我和其他伙伴都是很好读者,也很认真地帮助客人选择他们需要的书。我们会撰写推荐书单,以及为不同受众做相关分享。总之,活动很丰富。

爱阅公益:书店现在还开着吗?

艾琳:没开了。1998年,哥伦比亚发生了严重的经济衰退,我失去了一切。我破产了,只能关掉书店。“稻草人”这个名字幼儿园还在使用,但跟之前不是一家公司,我也没有参与了。

由于不再需要经营书店,我开始去全国各地。

爱阅公益:是旅游吗?还是受到项目的邀请?

艾琳:慢慢的,很多机构知道了我所做的工作。他们开始打电话给我,请我去哥伦比亚的各个地方。遗憾的是,哥伦比亚是一个不太安全的国家,常有战争发生。所以很多地方我都无法独自前往,必须跟着某一个项目。我参与了很多项目,民间的和政府的都有。

比如说,文化部和教育部有项目去远离城市的地方送书的时候,他们就会打电话给我。他们知道我总有办法打开书,吸引人们的注意,然后展开对话。哪怕说不同的语言,我也可以跟他们交流。我不仅仅是做一场关于阅读的讲座这么简单,我可以传递很多情感层面的东西。”

2

人与人的连接

爱阅公益:你觉得哥伦比亚的教育和儿童阅读有哪些问题,是需要去回应和解决的?

艾琳:在哥伦比亚,教育上的割裂有着很深的历史根源。五百多年前,在西班牙人还没有征服这片土地时,原住民们用多种语言沟通,他们使用图形代码,但不认识欧洲字母。

这种情况很大程度上让征服者们得以用写“地契”的方式,偷盗原住民的土地。他们把文件发给国王,将自己变为新发现土地的所有者和统治者。为了传福音,原住民被迫学习西班牙语,原本的语言、文化和神圣的信仰被无视,取而代之的是靠武力引入的文化。

西班牙人征服美洲后的几年,他们将非洲人作为奴隶带来美洲。原住民和非洲奴隶都被禁止去学校,以及学习阅读和写作。

哥伦比亚独立后的两百年里,改变发生得十分缓慢。书本才开始抵达偏远乡镇,也才开始有项目在这些地方支持他们的学习。

爱阅公益:跟项目去不同地方的时候,你会做什么?

艾琳:我很想和当地人交流,了解他们的故事,理解他们生活的方式。虽然我们很不一样,但我们都是哥伦比亚人。我希望能全面地了解我的国家。我会跟老师和图书馆员建立非常亲密的关系。在做工作坊的时候,我们的对话是集体式的。所以晚上我还会去他们家,一对一地去认识他们。通过这种方式,我可以以更为亲切的方式跟他们沟通。如果附近没有酒店,我还会在他们家过夜。

跟儿童和成人分享图书时,最重要的是把我的心灵放入书中,也邀请他们把心灵放入书中。

跟儿童做阅读活动时,我会先把书都摆出来,像是一个邀请,然后观察会发生什么。对有的孩子来说,这是他们第一次看到书。他们不知道怎么打开书,不知所措。他们把书反着拿,也无法理解图片。所以我要示范给他们看该怎么做。我打开书,我跟他们一起玩,我唱歌,我发出搞笑的动物的声音,我“变成”一只母鸡。有点傻里傻气的,但是这是跟孩子产生连接的方法。

我很会带孩子,他们也很喜欢我的工作坊。但整体来说,我更喜欢服务老师和图书馆员,因为我知道我教给他们的,是未来工作中所需的工具。这些年来,我看到了学校的变化,图书馆的变化,还有很多朋友告诉我说“你在工作坊跟我们做的练习很棒,效果很好,”又或者“你给我们看的书现在变成一个大项目了”。这里一位老师,那里一位图书馆员,一点一点的,改变发生了。

爱阅公益:听说你去过很多“警戒地区”。

艾琳:一些哥伦比亚地区常年暴力冲突频发。有些时候,政府会尝试通过不同的方式推动和平。1999年,在一次失败的和平进程中,我去到了一个由哥伦比亚革命武装力量-人民军(FARC-EP)的共产游击队统治的区域。

所谓的“警戒地区”,就是那些还没有国家政府统治的区域。我经常走访这些地方,去寻找那些希望提升当地阅读和写作能力的老师和图书馆员。我带着一箱子书和做手工的材料,我知道那里有认真聆听的“耳朵”。我大声朗读任何我猜测能唤醒对话的材料。

文学象征性的语言、文学的结构秩序、不存在的叙述者、主角人物,它们让每个人的话语都被尊重、被听见,有时候是带着钦佩。这个过程创建出一种社会的凝聚力,而在此之前,只有敌人存在。这个过程打开一扇扇大门,修复战争无法治愈的创伤。

▲艾琳为武装人员分享图书

爱阅公益:去这些地方的时候你会害怕吗?

艾琳:要说害怕,那是因为我知道丛林里有蜘蛛和蛇这类动物。但绝不是因为人。有一个想法永远在我心里:我们都是哥伦比亚人。我就是一个背着一书包童书的女人,他们伤害不了我。我那装满童书的背包,就是我的护身符。

爱阅公益:我读到说,你2017年参与了一个文化部和哥伦比亚国家图书馆设立的项目,项目是为了鼓励自愿放下武器的。

艾琳:2017年,在第二次和平进程的框架内,我参加了和FARC-EP游击队的会议。这次的场景更接近日常生活,在政府的监护下,前武装人员被关在他们自己建造的营地里。当然啦,我不是来旅游的,来看看新奇世界里的新公民。我跟着文化部和哥伦比亚国家图书馆设立的项目,来支持大家放下武器。

第一站是去FARC-EP的营地,在考卡省(Cauca)的卡尔多诺(Caldono)一个临时的村庄里。那里在群山之中,非常偏远,要通过五层安全检查环,只有联合国授权的代表才能进入。我跟负责营地的图书管理员一起来到那里。

我们先清理出来了一个飞机库,飞机库外墙巨大的帆布上写着叛乱运动的口号。我们在里面搭件了一个类似阅读室的房间,放上儿童的音乐,等待着。慢慢的,大概有60个人来了,有大人,有各个年龄段的小孩,也有婴儿。

这些家长可不是一般的家长,他们是坚定的游击战士。我不知道应该期待什么,或者该怎么做。一开始,我看到的是他们脸上刻的标记,他们曾在极端的战争环境中生活。好在我很固执,我是那种在海底深处依然要寻找读者的人。我开始讲故事。

大一点的孩子在听。后来他们告诉我,他们在附近的学校上学。他们的父母却似乎沉浸在另一个世界,像是失去了倾听和与他人产生连接的习惯。不停缩短句子、跳过书页之后,我勉强讲完了一本图画书。看到注意力无法继续集中,我提议大家一起做跟书有关的手工。我展示了如何用面粉、盐、苯胺和水做橡皮泥,然后请几个小组制作一个丛林,就像大卫·麦基美丽的作品“花格子大象”里的那样。

在两个小时里,包括那些刚使用过致命武器的家长,投入到他们的项目里,在愉快和共融的气氛里,创造了花朵和精灵。每个人都自豪地展示他们的作品,还要求拍照。看到年轻的前游击队员和孩子们在地上玩耍,真的很令人兴奋。在那之后,任何关于他们的标签都在我心里抹去了。我终于可以把他们看作哥伦比亚人了。仅此而已。

爱阅公益:你还为哥伦比亚的原住民做了很多。可以聊一聊这方面的工作吗?

艾琳:哥伦比亚是一个拥有丰富语言的国家。70种语言被保留下来:西班牙语,65种原住民语言,2种克里奥尔语,一种罗姆人的语言,一种手语。原住民社区没有自己语言的书籍,只有一些西班牙语的书,内容跟他们本地的文化毫不相关。

尽管原住民社区的文化底蕴非常深厚,但他们参与社会和政治活动的机会却非常少。哥伦比亚的官方语言是西班牙语,大多数人口在学校和日常生活都是使用西班牙语。政府和其他机构有时候会翻译出版关于宇宙起源、祖先的智慧和原住民教育的书,但这些有限的出版物很快就消失了。

在地广人稀的地区,表面上看不需要书面文字,但其实不然。文字是唯一参与社会、保卫土地和财产,甚至生命的方式。原住民必须要能阅读、审查、注释、干预和完全理解那些转让财产和权利的合同,才不至于像不受重视的孩子那般依赖他人的命令。个人和集体的决定需要阅读和写作。

当然啦,原住民语言也应该被保存下来,并代代相传。长者们了解传统,会说原住民语言,但很少能写。一种语言如果不被书写,不通过文字承载记忆,则很有可能消失,以及被强势文化侵蚀。集体记忆的消失导致历史和文化的消失。社区成员也是这些损失的受害者。这个过程中,他们失去了社区生活的保护,难以融入其他群体,成为国家最脆弱的少数群体。

因为这些原因,一些原住民社区的领袖意识到了阅读和写作的重要性,请求也参与一些相关项目。他们认为,每一个哥伦比亚公民都有权利在充分了解信息的情况下投票,学习科学技术的发展,有能力签署文件,接受或拒绝合同里的条款,获得医疗保障,成熟地参与社会和政治活动,以及许许多多其他的好处。

为改变这种情况,不同的政府和民间机构做出了一定的努力,如配书、配家具,以及最重要工作:培训。很多年,我都作为阅读推广人参与了这些项目。

▲艾琳在原住民社区推广阅读

爱阅公益:你是怎么工作的呢?特别是如果无法听懂原住民语言的话。

艾琳:我来到一个原住民社区时,有时候会有一个翻译,他们几乎都是当地的教育工作者。我很感谢他们的帮助,但我更专注于自己创建私密的交流环境,哪怕我们不说同一种语言。

我把书放在每个人的手中,我大声朗读那些跟当地环境有关联的画面精美的图画书。我唱歌、开玩笑、提出孩子们才能理解并回答的问题,因为他们在学校学了西班牙语。听众的背景多元,他们的语言又跟我的很不一样,注意力很快就分散了,他们不习惯长时间听一个陌生人说话。所以我一感觉到注意力分散,就必须快速地从一个活动换到下一个活动。之后我会请大家做跟阅读有关的手工活动。

如果我的目标是拉近参与者和阅读的距离,融入这些手工活动看上去似乎有点奇怪。但目的其实不是为了画画而画画,而是让之前的阅读变得个人化,使人感到亲切。手工活动应该与阅读相关。有些人虽然从未拿起过一支铅笔或一张纸,但他们从小就在用颜色、针脚和绘画表达深层的意义。我帮他们进入字母代码的世界。

除此之外,手工创造也是一种知识性的交流。对原住民来说,回馈赠与是非常重要的。我为他们读故事,他们给我他们的创作。每个人奉献自己的所长,建立平等的对话。

一些热身练习之后,我告诉大家是时候更进一步了。我拿出彩纸、铅笔和毛线,放在桌子上,用于制作手工书。每个人按照自己的节奏做就好。年长的人速度会慢一些。当我看到那些不会说西班牙的当地领袖也在阅读或写作时,我既惊讶又开心。我猜想这是让整个社区都参与进来的授权和邀请。

整个过程需要几小时。一开始对空白纸张的恐惧是比较难克服的。结果是美妙的,每个人都发现了一些他们不知道自己能做的事。一开始参与者们有距离感,然后他们的脸上开始有了笑容,自豪地展示作品,请我一定要再回来。最重要的是,他们找我要书看。我会把带来的书都留给他们。

爱阅公益:我听说你在工作坊里会经常使用手动印刷机(La Imprenta Manual)。

艾琳:是的。这是非常有效的促进读写的工具,特别是在原住民社区。对孩子们来说,是非常好的初步理解如何组织语言和文本的练习。效果十分显著。

在教学中利用手动印刷机是法国教育学家瑟勒斯坦·佛勒內(Celestin Freinet)提出的想法。上世纪80年代,哥伦比亚作曲家雅罗·奥赫达(Jairo Ojeda)听说了这种工具,希望将佛勒內的项目介绍到我们国家。市面上的印刷机都很大,使用铅字体,他希望找到一种更适合学校和图书馆的方式。从那时起,雅罗·奥赫达便一直致力于制造便携式的印刷机。

我在工作坊中使用这个不寻常的“玩具”已经25年了。手动印刷机是阅读和写作推广的工具,它从书本开始,又回到书本。它连接起两个作者。我是怎么操作的呢?我先给孩子们读一本我的书,然后再邀请他们写和画自己的故事。这样我们就可以结对分享自己的作品。我会设计一些练习来发散思维和扩展词汇。一点一点的,我们在共同的游戏中,新的角色和情节出现了。

跟古腾堡的时代一样,字母放置在印刷机里,刷上墨水,然后不断复制就可以了。每个小组轮流操作,手制书制作好后,再一起大声朗读。利用印刷机,我们邀请孩子们自己进行创造。我们也有原住民语言的特殊字符。我们会走访原住民的城镇,帮助他们书写自己的故事。集体记忆被传递和保留下来。

▲儿童使用印刷机

3

独一无二的社区图书馆

爱阅公益:有哪些项目你是一直长期参与的吗?

艾琳:那就是“喜悦社区图书馆”(La Alegría Community Library)了。这是我感情最深的项目。

我小的时候,我们家经常去一个加勒比海边的别墅度假。那个城市叫弗朗斯(El Francé),居民都是非洲裔的渔民,他们完全依靠大自然为生。那里没有卫生站,也没有学校。有点像是一个小天堂,每个人都和平地生活在一起。

由于那里非常漂亮,后来变成了毒品走私犯最喜欢的地方。他们从大城市来到这里,在沙滩上建了丑陋的豪宅。那里的年轻人成了他们某种意义上的“奴隶”,不得不服从暴力的命令,女孩被迫卖淫。天堂变成了地狱。食物也变得稀缺。

最终,犯罪分子被逮捕了,但是整个社区的生活依旧不断恶化。当我更频繁地走访弗朗斯时,我发现这里几乎所有人都是文盲。孩子们不去学校,也没有机会改善生活。

这个时期,我已经关掉了书店,留下了大量高质量的图画书。我去弗朗斯时,就会带上一些书,跟孩子们读。我有一个邻居,叫卡门·安东尼娅·欧祖娜(Carmen Antonia Ozuna),她是这附近唯一识字的人。

我开始给她寄书。不到一年,卡门·安东尼娅家里,就有200本书了。她召集孩子,为他们读书,让他们把书借回家看。这是1999年开始的,25年前。

2008年,一些在这里买了度假屋的屋主,一起买了一块地,建了一个房子。现在我们有一个美丽的图书馆了,里面经常组织活动和工作坊。是这里的游客和原住民一起建成了这个图书馆。

25年来,卡门·安东尼娅无私地为这个社区做了很多,将这里变成了和平之地,没有吸毒的人,没有暴力,孩子们在书的陪伴中长大,他们当中甚至有人读了大学。

喜悦图书馆在世界上独一无二的。由于卡门无法全职在图书馆工作,她需要服务游客以此为生,所以钥匙必须从一个人手里传到另一个人手里。图书馆里有平板电脑、电脑、电视、书等很多东西,但从来没有人偷盗。在弗朗斯,我真正明白了社区的含义。

▲喜悦图书馆

爱阅公益:除了寄书给卡门,你还做了哪些帮助图书馆发展的事情吗?

艾琳:我跟你讲讲这个美丽的故事吧。卡门告诉我她会认字后,我便先在波哥大精选了100本非常好的书,然后给这些书分了龄。分龄的方式是在书脊上贴不同颜色的贴纸。我还在每本书里放了借阅卡。

我把书带到了弗朗斯,跟卡门说,“叫孩子们来吧”。我跟孩子们一起读书,然后把书交给了他们。我这么做的时候,卡门开始担心地大叫道“别别别,他们会弄烂书的!”我告诉她,没事的,让他们读,这些书就是给他们的。

当我问“谁想把书带回家”的时候,卡门差点晕了过去。但我告诉她,“这些书会回来的,完好无损。”书真的回来了。卡门学会了信任孩子,还有书不是为了放在书架上的。

爱阅公益:除了是儿童阅读推广人,你还是很有成就的作家。这两项工作互相之间有什么影响吗?

艾琳:在哥伦比亚各地,我聆听了老师、图书馆员、母亲、农民、原住民领袖等各种人的故事和回忆。在那些漫长的旅途中,我从八卦和闲聊中得到滋养。我经常说,我从他人那里“复制”自己,这是因为我的经历和见闻滋养了我,让我得以创造自己的讲述。

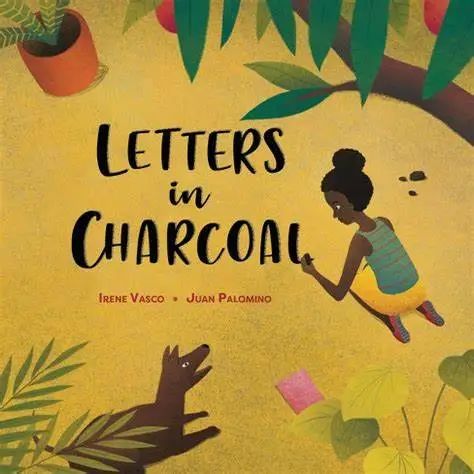

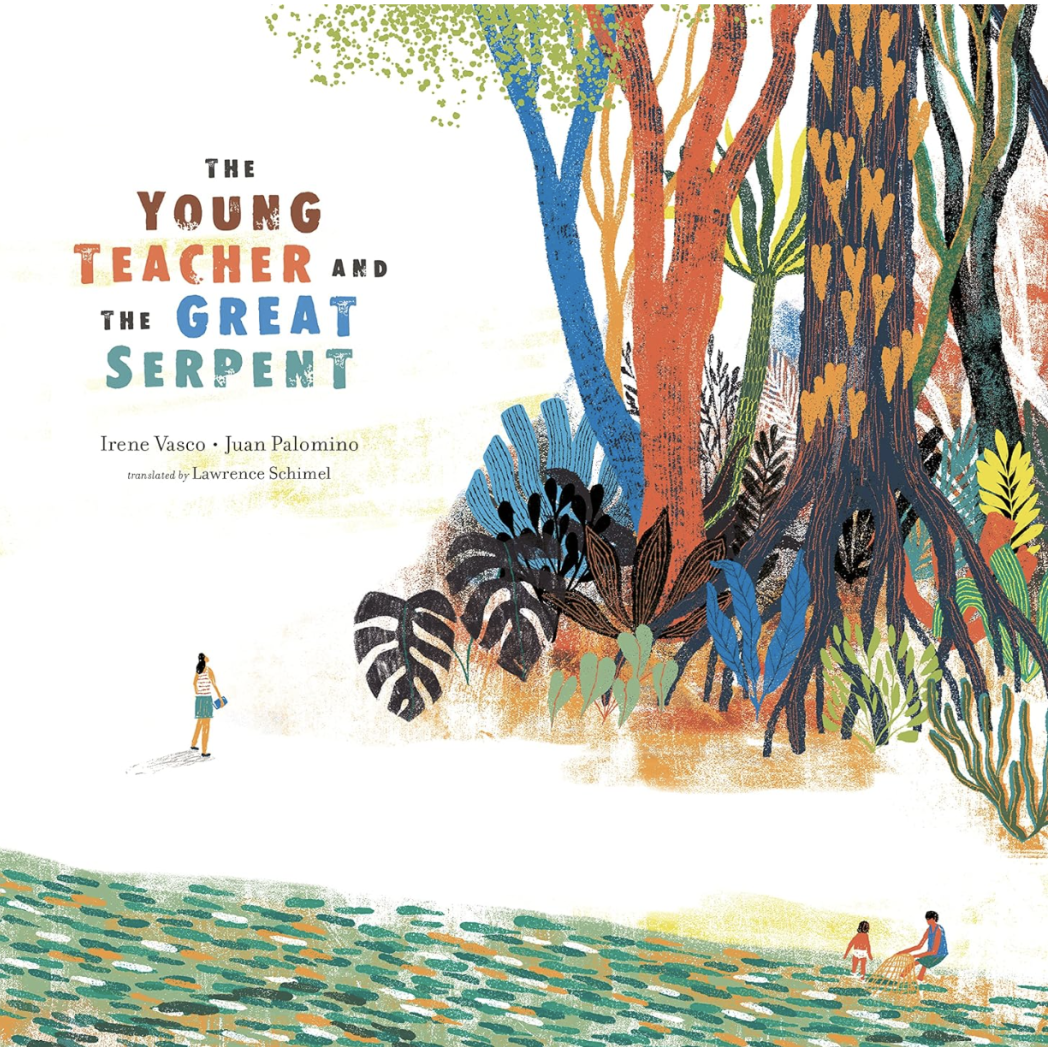

《炭笔信》和《年轻教师和大蛇》就是这么诞生的。这两本书由巴塞罗那的青年人出版社出版,里面记录了哥伦比亚全国各地的女性是如何学习阅读的。在工作坊里,在炉灶边,在跨城巴士上,在船中,她们唤起了珍贵的记忆。这是送给我的意想不到的礼物。

▲《炭笔信》和《年轻教师和大蛇》英文版封面

听着她们的讲述,我只能将她们的故事放置在哥伦比亚的历史当中。“这是一个变革之中的国家,”我的脑海里回响着这样的想法,“必须传递出螺丝转动的时刻。我刚开始四处走访的时候,乡村地区只有很少的人可以阅读。现在,我看到了一个受教育程度更高的国家。”

爱阅公益:你从你的工作中,看到了哪些影响?

艾琳:我经常听到这样的说法:“在哥伦比亚,人们读书读得越来越少了。”其实事实恰恰相反。我刚开始四处走访的时候,根本看不到书。我必须带着大大的箱子,把这些书留在当地。随着不同项目的实施,慢慢的,图书馆越来越多了,学校越来越多了,老师的能力越来越强了。幸运的是,有许许多多人在全国推广着阅读。

国家不会一夜之间改变。我们国家才独立建国两百年,还有很长的路要走,但已经取得了很大的进步。新一代的年轻人可以上学了,他们的爸爸妈妈和爷爷奶奶没有这样的机会。一点一点的,我经历了变革。

我觉得有件事情让我跟很多其他的阅读推广人有所不同,那就是我非常仔细地记录了我在各个社区所做的工作。我记录旅行日志,我拍了很多照片,这些我都做了有序的存档。这些材料成为了讲座,能够促进进一步的思考。我不喜欢不为阅读推广的行动留下一点痕迹。

关于IBBY-iRead爱阅人物奖

国际儿童读物联盟(IBBY)是和联合国教科文组织、联合国儿童基金会有正式咨商关系的非营利的国际非政府组织,由叶拉·莱普曼女士于1953年创立,如今由全世界80个国家分会组成,有“小联合国”之称,是致力于把全世界图书和儿童联系在一起的国际网络。IBBY的宗旨是通过高品质童书促进国际理解,维护世界和平。IBBY于1956年设立的国际安徒生奖是世界儿童文学的最高奖项,有“小诺贝尔奖”之称。近年来IBBY一直在推动全球了解中国优秀的儿童文学作家和作品,也为中外创作者和阅读推广人架设了一座相互了解,相互合作,共同发展的桥梁。

爱阅公益基金会以“让每一个孩子享受阅读的乐趣,成为终身阅读者”为使命,以“高品质儿童阅读推动美好未来”为愿景,致力于推动儿童阅读的发展及儿童阅读品质的提升,让每一个孩子通过高品质阅读打开探索世界的大门,享受阅读的乐趣,成长为终身阅读者。爱阅公益从多个层面推动儿童阅读,其设立项目有早期阅读项目“阅芽计划”、书目研制项目、资助儿童阅读推广组织的“阅林计划”等。

爱阅公益基金会与IBBY的使命愿景高度一致,为此,爱阅公益基金会除了资助“IBBY-iRead 爱阅人物奖”奖项的设立,同时资助了IBBY的行政费用,支持IBBY更好地在世界各地架起儿童与高品质图书的桥梁,促进国际理解,维护世界和平。

IBBY-iRead爱阅人物奖两年一届,通过公开、公平的评选,授予全球范围内促进儿童阅读推广和发展的个人。IBBY-iRead 爱阅人物奖关注获奖人工作的可持续性、影响力、公益性、创新性、启发性等多个维度,奖项的设立旨在持续激发和影响全球个人、组织和政府对于儿童阅读事业的关注、支持和投入。

THE END

图文来源:爱阅公益

图文版权归原作者所有

粤公网安备44010502003733号

粤公网安备44010502003733号