随着AI在生活中嵌入得愈发深入,获取知识不再像以前那样需要我们大海捞针般地亲力亲为。只要给AI适当的要求,点击搜索,大量的科学信息就会迅速地被呈现在眼前。这样的便捷甚至让我们产生疑问:科普书还有必要存在吗?

面对这个问题,惠特曼曾给出过回答,“孩子在一天天长大,他第一眼看到的东西,他就成了它,那东西在后来的某一天、某几年或岁月流转中,又成了他的一部分。” 不提AI的幻觉,它也无法替代优秀而有想象力的童书,跨越地域和时间,成为孩子心智的一部分。

2025年4月22日“世界地球日”、4月23日“世界读书日”的特别日子,一善Kids联合深圳市爱阅公益基金会、广州市小鹏公益基金会共同推出“科普童书的真善美世界”特别策划,分别邀请到“爱阅童书100”和“生态童书60”项目的评委——中科院植物学博士、科普作家史军,中国科普研究所副研究员姚利芬,中山大学生命科学学院教授、博士生导师、广东省环境教育促进会会长杨中艺,上海辰山植物园研究员王西敏 4位科普专家,与大朋友、小朋友一起从小小的切口进入大世界,去探索书籍背后的趣味、启发和更大的可能。四位专家的重磅推荐均入选“爱阅童书100”和“生态童书60”书单。

孩子的“小切口”和大人并不一样。一开始接触科学理论,会因为缺乏相关的知识储备,而找不准方向,失去对科学的兴趣。就像史军注意到的,“对孩子而言,以细致观察的‘小切口’去体验自然,是一个获取知识的非常好的方式。同时也要有一些区分,需要遵循孩子不同年龄阶段的心智成长逻辑。”

对史军而言,“小切口”还有聚焦的作用。“一本好的书或者一篇好的科普文章背后一定有一个强的核心问题。如果简单罗列知识,是没有意义的。所以孩子需要的不一定是百科全书式的量大管饱。”

想持续迈出每一步,“小切口”还要搭配“好奇心”和“想象力”。比如孩子们好奇鸟儿为何能翱翔天际,想象力所引发的问题意识由此萌芽,好奇心则让孩子们尝试寻找答案。这样的问题意识一旦形成,又像指南针,为好奇心指明更清晰的探索方向。

这也是姚利芬所看重的,“一本真正打动孩子的童书,应当在内容的智性密度与形式的趣味表达之间,找到那个既温柔又深刻的平衡点——既不高高在上地灌输知识,也不只是浅尝辄止地贩卖热闹,而是在科学与艺术、理性与诗意之间,为孩子建构起一座可触可感的‘好奇之桥’......在真正的儿童文学中,成长并非被催促的奔跑,而是细水长流的等待,是与孩子的灵魂同行。”

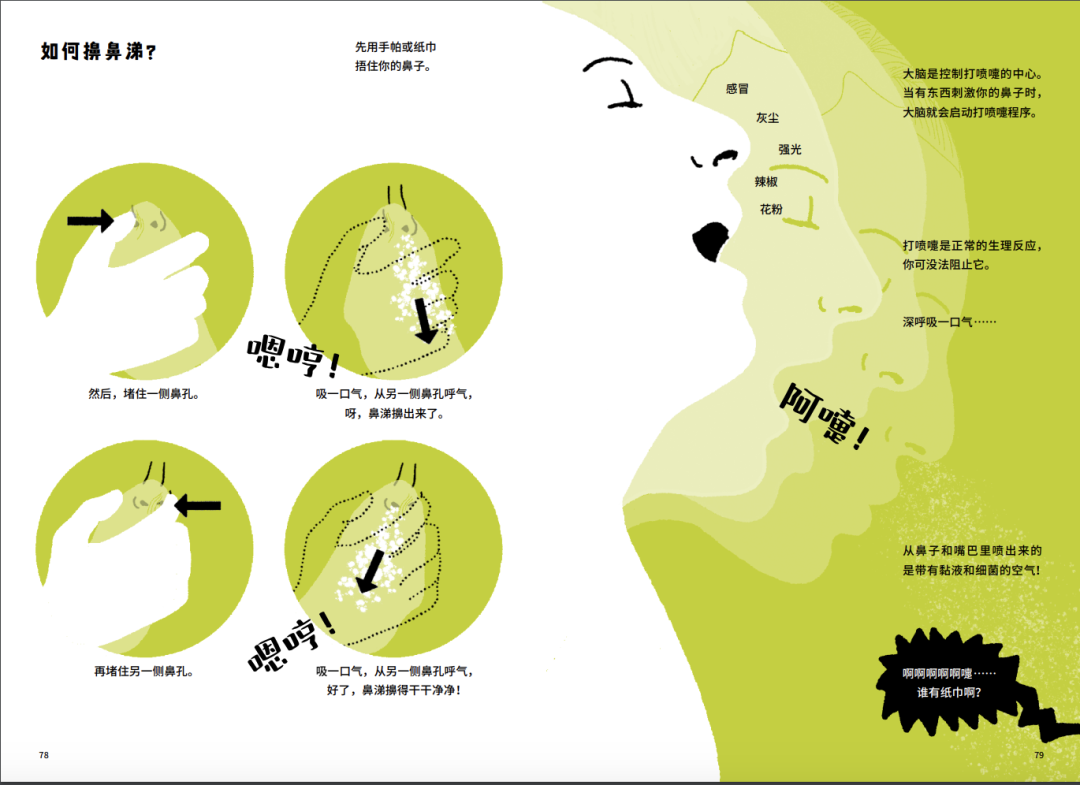

01 《湿答答的身体》

作者: [西]贝尔塔·帕拉莫

译者: 邵一雪

出版社: 上海人民美术出版社

出品方: 后浪

" 这本书里有不同的液体,有些是大人甚至羞于谈起的鼻涕、尿液,当然还有眼泪、血液。这是我们很熟悉的东西。这些体液就在我们的身体里面。让孩子去触及这些知识,会对周围的世界产生一个立体的认知。"

荐书人 史军

荐书人 姚利芬

02 《番茄》

作者: [日] 荒井真纪

译者: 田秀娟

出版社:长江少年儿童出版社

" 番茄是非常简单而普通的东西,我们甚至每天都在吃番茄。但番茄是怎么长出来的?内部结构是什么样子?一个番茄里有多少颗种子?有关番茄的知识,可以通过这样的细致观察,去学习和探索。当孩子们还没有触及去讨论复杂的科学问题时,先观察再思考,不仅可以让孩子了解了知识,更重要的是掌握了一种学习的方式。"

荐书人 史军

03 《水果与香草》

作者: 史军

副标题: 甜蜜芬芳的植物学

出版社: 广西师范大学出版社

出品方: 上海贝贝特

荐书人 姚利芬

04 《人类是如何登上月球的》

作者: [美] 约翰·罗科

译者: 安吉拉

出版社: 北京联合出版公司

出品方: 天略图书

荐书人 史军

05 《树语女孩》

作者: [英]娜塔莎·法兰特 / 莉迪亚·科里

译者: 巴哑哑

出版社: 上海社会科学院出版社

出品方: 青豆书坊

“ 作者构思的巧妙体现在书中的每一篇章里。比如这些篇章都由一个树木的名字来命名:橡木、桤木、悬铃木……内容是女孩和一棵树的对话,每一种树都在这样的对话里讲述了自己和人类的故事。我印象很深的是黄杨这一篇。这棵黄杨树说,它最讨厌被修剪成人类喜欢的样子,完全不符合它自身的需求。这是多么有趣的一个角度,让平时被我们忽略的'被观察者'也有机会说出自己的心声。”

荐书人 王西敏

向左滑动查看更多内页

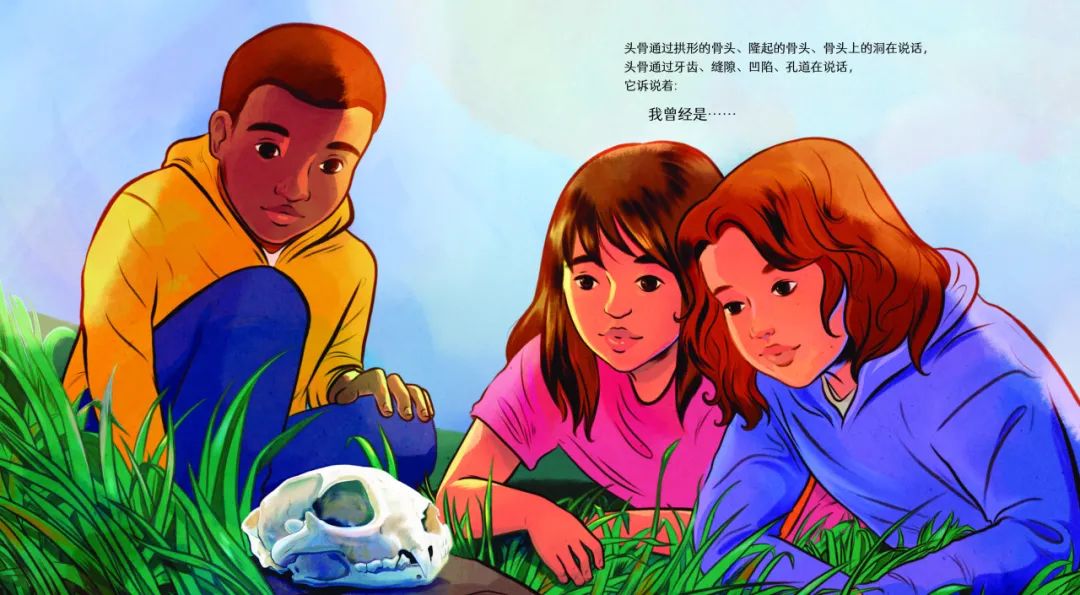

06 《骨头会说话》

作者: [美]凯瑟琳·霍克 / [加]娜塔莎·多诺万

译者: 王春

出版社: 科学普及出版社

荐书人 王西敏

“提出自然缺失症的作者理查德·洛夫讲到过很多因为和自然接触少而导致的现象,其中最突出的是心理问题。” 长期从事植物与生态研究的杨中艺这样说。他得知自己的一位朋友带小孩去自然里沉浸观察体验了10天,回来后左邻右舍、亲朋好友都说小孩子从内到外有了很大的改变。

杨中艺也在从事相关的研究,他注意到,“与自然的连接度,跟孩子的动手能力、团队合作能力等都有关系,跟自然接触的密切程度,则会导致身心健康和能力方面的差异。”

到自然中去,需要慢慢培养习惯。就像王西敏提到自己前几年到辰山植物园工作时,发现很多和家长一起来植物园的孩子看到草坡,第一反应就想上去打几个滚。有的家长却严厉阻止,认为太脏、太危险。王西敏琢磨,“那么好的草坡,孩子在上面打滚是多么有意思的事情啊!”于是辰山植物园特地做了一个宣传单,叫“12岁之前可以在上海辰山植物园里做的30件事”,其中就包括在草坡上打滚。这下,有了辰山植物园的官方背书,大人们就很乐意和孩子一起去领会与大自然紧密接触的快乐。

“孩子亲近自然、感受自然的能力可能会比大人更强。”杨中艺则在采访时提到了一次以树木为主题的征文,在征集到的五万多篇孩子写下的文章中,一个小朋友写下了一篇叫做“妈妈树”的文章,记录了自己和妈妈以及自然之间的故事。杨中艺将这篇文章拍成视频,很多人看得热泪盈眶。

从一个游戏开始,从一次打滚开始,从一个公园或者看路边的一棵树开始,和大自然重新连接,并没有我们想的那么困难。这和科普一样,是脚踏实地的。

07 《出去玩:从小到大的自然游戏》

果麦 编

出版社: 山东画报出版社

"在玩这件事上,大人不一定比孩子强。如果非要告诉家长,要记得带孩子出去玩,可能会引起反效果。人不喜欢被说服。但是书可以说服人,父母不知道怎么玩,但想要给孩子们创造一些玩耍的方式,这本书就很适合。大人和孩子一起读一起玩的同时,还能让父母回忆起自己从小到大在玩耍中长大的经历,让自己也再重新长大一次。"

荐书人 王西敏

" 小孩的天性是喜欢玩,好玩的书可以带着孩子一起玩。这本书很有趣味性,让孩子能够跟着这本书去互动。这比较容易吸引孩子,也让大人注重和孩子一起动手的体验。至于这本书究竟有多吸引人,当孩子把手放在这本书上爱不释手时,就会让人知道,这是适合孩子的书。"

荐书人 杨中艺

08 《如果种下一棵树》

作者: 〔巴西〕罗德里戈·马蒂奥利

译者: 钟煜

出版社: 河北教育出版社

出品方: 启发文化

荐书人 杨中艺

09 《章鱼没有骨头 : 0到90亿的惊奇之旅》

作者: [美] 安妮·理查森

插画: [意] 安德烈·安提诺利

译者: 朱墨

出版社: 四川少年儿童出版社

出品方: 信谊图画书

" 如果说数学是最容易让孩子望而却步的一门学科,那么这本书用最温柔的方式,打破了数字的冷峻外壳。它用'0'开启整本书的奇妙之旅——从'什么都没有'到'万物之始',从章鱼没有骨头的冷知识,到0前加一个1就能变成10的妙趣横生……这本书真正的魅力,在于它构建了一种'生活即数学'的逻辑图景:1是太阳、2是花生、8是水熊虫的脚,连法国人对奶酪的热爱都用'8亿千克'来丈量。"

荐书人 姚利芬

“生态观远比某些具体的知识更为有用。”王西敏在谈到这一点时,以南京红山动物园为例。那是2024年的夏天,台风来袭,树木倾倒。细心的动物园顺势做了一场倒木宣传。这看似简单的活动,没有单纯聚焦于树木倒下这一事件本身,而是引导孩子们去思考,生态系统中倒木的角色是怎样的,并由此把思维尽情发散开去。

与各种兜售知识相比,在王西敏的心中,孩子们首要做的是学会欣赏自然。“过去,人们常常去到某个地方采集标本,将自然之物变为手中 ‘藏品’。但在培养大生态观的当下,我们不禁要反思:难道自然之物只有被用起来,才算是有价值的吗?”

大的生态观倡导尊重自然的每一种存在形式,欣赏其内在价值,而非仅仅从功利角度去对待自然。

生态观离生活并没有那么的遥远,只是我们平时思考得还不够。如果把专注力从罗列知识解脱出来,思考也会成为一种孩子们乐于不断打磨的技能。我们不一定一上来就需要一个大而全的生态观视角,史军用“植物是不是有智能”的问题,回答了学习和感受大生态观的过程,是沿着一条越走越有趣的路前行,“人和植物是完全不同的两类生命体。植物是在更长时间尺度内通过异常精妙的设计来表达,这算不算人类的思维定式里面的所谓的智能行为?”从这一角度思考,生态中的智慧又何止于此。

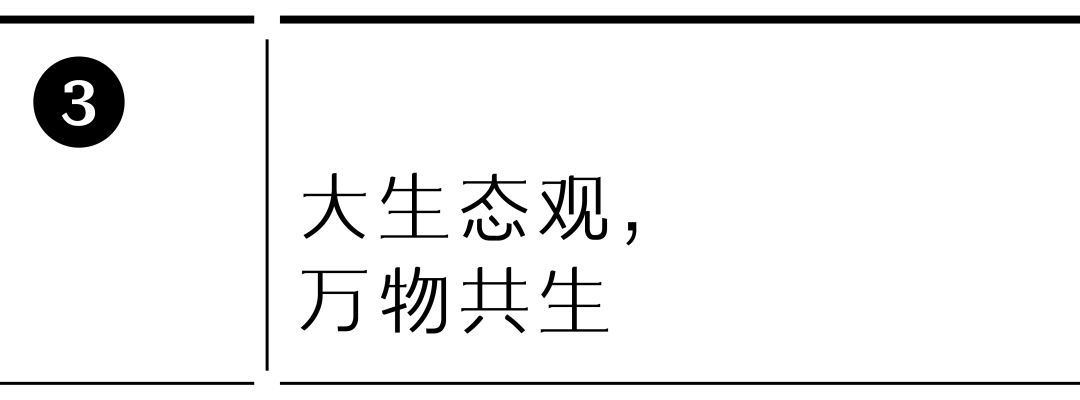

10《 一木倒,万物生》

作者: [意]丹尼奥·米塞罗基 [意]达尼奥·米塞罗基 [意]马切·米克诺 著/绘

译者: 何文珊

出版社: 译林出版社

荐书人 姚利芬

11 《橡子之谜》

作者: [日] 盛口满

副标题: 盛口满科学散文集

译者: 田田

出版社: 贵州人民出版社

出品方: 轻读文库 / 轻读文库·N文库

" 这本书是所有自然爱好者都可以读的一本。作者盛口满讲故事的方法信手拈来:从橡子的形态联想到生物学,再联想到跟食物有关的东西,再联想到跟生态学研究的关系……看似很跳跃,但又围绕着一个核心,最终还能回到讨论的话题的原点。这种讲故事的方法让人读起来很舒服,特别符合青少年在没有任何知识储备的时候去跟随着探索自然。"

荐书人 史军

向左滑动查看更多内页

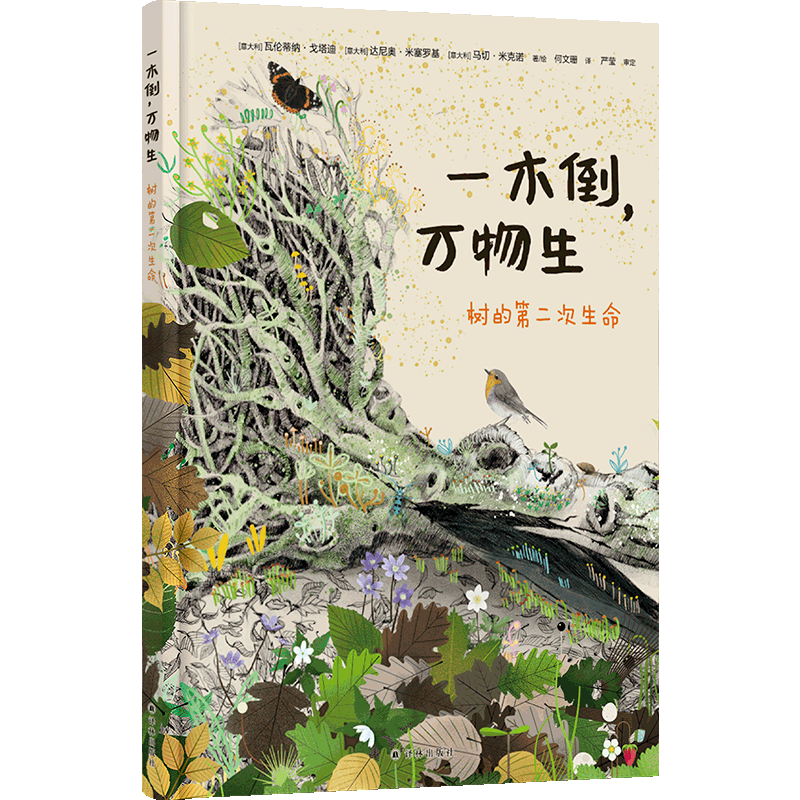

12 《关于气候变化的10个误解》

作者: [比]米里亚姆·达曼 / [法]夏洛特-弗勒尔·克里斯托法里

出版社: 上海文化出版社

荐书人 杨中艺

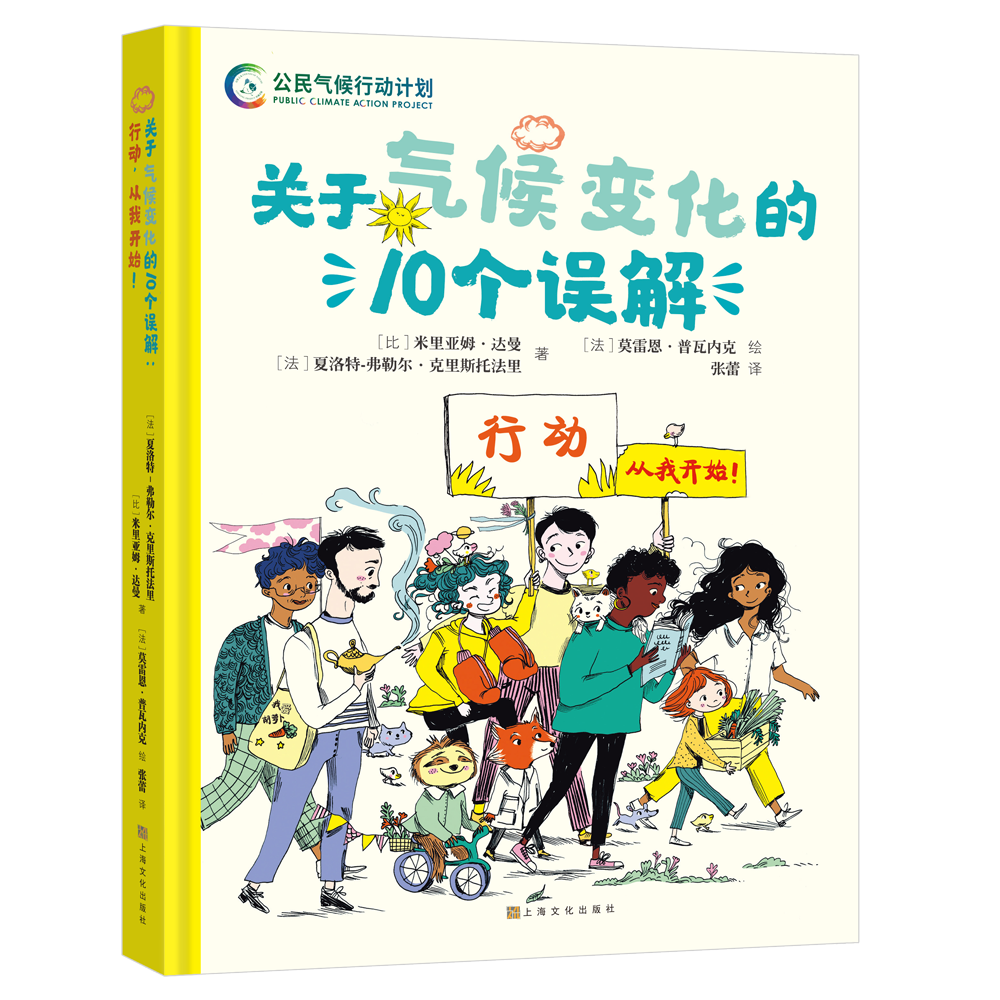

13 《动物大审判》

作者: [法]让-吕克·博尔盖

插画:[法]亚采克·沃兹尼亚克

译者: 肖芳

出版社:浙江教育出版社

出品方:猴面包树

"自然界可不是我们人类说了算的。在这本书中,作者通过人与动物的对话展示了大千世界的权利之争。富有哲理的话题让孩子从小就能体会到自然伦理的趣味。生态与权利的话题,是丰富的也是深刻的。围绕人与自然和谐共生,有意识地尝试引导深度思考,会在拥抱好奇中培养孩子们不断探索的能力。"

荐书人 杨中艺

王西敏在接受采访时讲了这样一个故事:

美国物理学家费曼小时候和其他孩子在田野里玩。一个伙伴对他说:“嘿,看那只鸟。那是什么鸟?”费曼说:“我对这种鸟一无所知。”于是小伙伴说:“这是褐喉鸫”,又说,“你爸爸什么也没有告诉你。”

事实恰恰相反。父亲当然教过费曼。看着那只鸟,父亲说:“知道这是什么鸟吗?英文里,它叫brown-throated thrush;但是在葡萄牙,它的名字是……在意大利,名字是……在中国,名字是……在日本,名字是……”

“现在你知道了世界上各种语言是怎么称呼它的,但你其实对这鸟还是一无所知。你所知道的,仅仅是不同地方的人怎么称呼这种鸟而已。现在,”父亲说,“我们来好好观察一下这只鸟。”

通过这些事,父亲教导费曼:要去观察事物。阅读也是如此,不是罗列知识,而是掌握方法。除了学习知识、掌握方法,更是为了接触广阔的世界。

阅读并不是一件排他的事情。对孩子来说,阅读的面越宽越好、可以选择的范围越大越好。哪怕这些书籍看起来有点小众,比如关于蘑菇的书、关于甲虫的书、关于水母的书……只有孩子们找到更多的书籍,才能接触到更多的兴趣点,才会不断将旧知识更新为新知识,从而会有更多的可能性。

没有人能定义一个孩子,就像大人只能去不断创造出更多的选择,然后把选择权交给孩子。

生态童书60新鲜出炉 ~

点击海报查看 👇

爱阅童书100 权威发布

点击海报查看👇

关于爱阅公益

深圳市爱阅公益基金会以“高品质儿童阅读推动美好未来”为愿景,致力于推动儿童阅读的发展及儿童阅读品质的提升,让每一个孩子通过高品质阅读打开探索世界的大门,享受阅读的乐趣,成长为终身阅读者。

关于小鹏公益

广州市小鹏公益基金会是由小鹏汽车发起、2021年10月14日在广州市民政局注册成立的非公募基金会,是中国新能源汽车行业中第一家聚焦生态环境议题的企业基金会。在全球应对气候变化的背景下,积极响应双碳等国家政策,小鹏基金会致力于开展生态环境教育和志愿服务等公益事业。

撰文:Oscar

编辑:周志轶

编辑助理:张雅淇

图片由爱阅公益及入选图书出版社、出品方提供

以上内容经授权转自公众号一善kids

如需转载请注明来源信息

我们需要您的支持,成为爱阅月捐人

共创“高品质儿童阅读”带来的美好未来

THE END

想了解更多儿童阅读相关资讯,请点这里!

粤公网安备44010502003733号

粤公网安备44010502003733号